ナクスル 後悔という検索意図には、購入前に知っておきたい客観情報へのニーズがあります。本記事では、生ごみ処理機としての基本仕様や消費電力、バイオ剤の値段、説明書で確認すべき運用条件、ゴキブリなど衛生面の懸念、uvランプ代替品に関する可否、口コミの傾向、生ゴミ処理機で人気なのは?という市場状況、生ごみをコンポストするデメリットは?といった疑問までを網羅し、後悔を避けるための判断材料を整理します。

「毎日の生ごみストレス、もう我慢しなくていいかも?」

静かで臭わないと話題のナクスル。

助成金を使ってお得に始める人が増えています。

今すぐ、あなたの自治体が対象かチェックしてみましょう!

- ナクスルの方式や仕様とランニングコストの要点

- 口コミに表れる満足点とデメリットの傾向

- バイオ剤やUV関連消耗品の費用と交換目安

- 他方式や人気機種との比較と助成金の確認手順

【ナクスル】後悔を防ぐために知っておきたいこと

- 生ごみ処理機としてのナクスルの特徴

- 口コミで分かるナクスルの評価と実態

- バイオ剤の値段相場とコスパを検証

- 説明書から見るナクスルの使い方のポイント

- ゴキブリ対策としての効果や注意点

- 生ごみをコンポストするデメリットは?

生ごみ処理機としてのナクスルの特徴

家庭の生ごみは水分が多く、体積・悪臭・衛生面の課題を同時に引き起こしやすい対象です。ナクスルはこの課題に対し、微生物による分解(バイオ)と温度・湿度制御による乾燥を組み合わせるハイブリッド設計を採用しています。バイオ式は有機物を好気性微生物が二酸化炭素と水へと代謝する性質を活用し、乾燥式は残渣の水分活性を下げて腐敗要因を抑える方針で、両方式の弱点(バイオ単独の水分過多、乾燥単独の電力偏重や臭気排出)を相互補完する狙いがあります。筐体内部では攪拌機構がゆっくりと動作し、堆積や偏りを抑えることで、空気の供給と表面積の増大をもたらし、微生物の働きを支えます。加えて、排気側には多層の脱臭系が配置され、活性炭・触媒・紫外線などの段階的アプローチで臭気成分の放出を抑える仕組みが採られているモデルが知られています。

運用の観点では、長時間の安定通電が前提となるため、制御系は温度上昇の暴走や異物噛み込みを避ける安全装置を備えます。一般的なハイブリッド機の消費電力は定格60W前後の記載例があり、これは24時間運転を前提としても、月間の電力量が数十kWh程度に収まる目安です。もちろん実電力は周囲温度・投入量・乾燥サイクル頻度などで上下します。電気代の見積もりは、地域の電力単価と実測の稼働条件で再計算するのが現実的です。

用語メモ|水分活性:微生物が利用できる「水の自由度」を示す概念。乾燥や塩分で水分活性が下がると微生物の活動は抑えられ、腐敗や臭いの発生が鈍くなります。

消耗品は主にUVランプ(UV-C)です。紫外線は排気側での脱臭・衛生管理に用いられ、点灯時間の累積で出力が低下するため、インジケーターやブザーによる交換合図を設けるのが一般的です。純正指定の消耗品は、光量・波長・耐熱性の設計適合が前提であり、非純正の流用は性能・安全両面で推奨されません。なお、購入後の後悔を抑えるには、設置スペースの実測(本体寸法+放熱クリアランス+上部開閉空間)、騒音源との距離、ごみ動線(調理場からの距離・床材)を事前にチェックし、生活動線に無理がないか具体的にシミュレートしておくことが重要です。一次情報は各メーカーの製品ページやFAQで公開されています(出典:ナクスル公式FAQ「ハイブリッド方式や消耗品の考え方」https://den-zen.net/products/naxlu/faq/)。

口コミで分かるナクスルの評価と実態

公開されている口コミを俯瞰すると、評価軸は大きく臭気低減・減量効果・運転音・導入コスト・設置性・メンテ容易性に分かれます。臭気については、密閉性と多段脱臭の組み合わせが有効との説明に整合的な肯定的意見が見られる一方、投入口を開けた瞬間の匂いは存在するため、「運用時は気にならず、開閉時は素材由来の匂いがある」という二面性に触れる記述も目立ちます。減量の面は、生ごみの大半が水分という特性から、投入直後の一時的な体積増と、攪拌・乾燥・分解を経た中長期の体積・重量減の違いを理解しておくと納得感が増します。運転音は環境音(冷蔵庫・換気扇・道路騒音)との相対評価になりやすく、レビュアーの生活動線や設置距離がばらつくため、デシベルの数値だけでなく周波数帯・継続時間に注意した比較が必要です。

導入コストについては、本体の価格帯・助成金の適用・消耗品・電気代を合算した総額をイメージする口コミが増えています。助成金は自治体ごとに条件・枠が異なり、年度予算の消化状況や事前申請の有無が購入タイミングに影響するため、「制度がある前提」で予算を組まず、条件確認を先に行うという慎重な声が支持されています。設置性は、幅・奥行・高さに加え、上蓋開口のための上部余白と背面側面の放熱スペース、また搬入経路(玄関・廊下・段差)まで含めて確認することで、「置けるけれど使いづらい」を避けられるという示唆が一般的です。

口コミを読み解く視点

・評価は設置環境と使い方に影響されやすい(距離・床材・周囲騒音)

・投入物の傾向(繊維質・硬質・油分・塩分)で攪拌音・分解速度が変わる

・満足度は臭気・ごみ動線・清掃頻度の最適化で上がりやすい

メンテナンスでは、投入口パッキンや上面の拭き取り、攪拌体への異物付着の点検といった軽作業が定常タスクとなります。口コミ上の否定的要素は、サイズ・価格・電力・音・投入制限に集中しやすく、対策としては設置と運用の事前設計(可動棚・キャスター台・床材保護・消耗品の交換計画)が現実的です。なお、レビューは製造ロットの違いや個体差、居住環境差を内包するため、複数年代・複数販路の意見を横断し、極端な声に引きずられない読み方が推奨されます。

バイオ剤の値段相場とコスパを検証

バイオ剤は、木質系や特殊担体に好気性微生物群が着生した媒体が用いられ、表面積の大きさ・通気性・保水性・pH緩衝性といった物性が性能の土台になります。ナクスルの情報では、適切運用なら長期使用が可能で、分解力の低下や臭気の戻りといった兆候が現れた際に交換を検討する考え方が示されています。価格は容量・純正か否か・流通時期で変動しますが、「交換頻度×単価=年額」で評価するとイメージしやすく、さらに電気代やUVランプと合算したランニングコストの全体像をつくると判断精度が上がります。

バイオ剤の寿命を縮める要因としては、投入物の偏り(塩分・油分・酸性)、過負荷投入(量・頻度)、極端な乾燥・過湿、通気阻害(固形物の滞留)などが挙げられます。これらは前処理(刻む・水切り)、投入ルールの共有、一時的な休止・撹拌で緩和可能です。コスパという観点では、「交換を先延ばしする」ことが必ずしも最適でなく、分解不良が続けば臭気対応や清掃負担の増加で実質コストが上がる点に注意が必要です。定期点検(臭気・攪拌音・残渣の粒状感)を簡易ルーチン化し、早期の兆候を捉える運用が有効です。

| 評価項目 | 確認ポイント | コスト影響 |

|---|---|---|

| 分解速度 | 投入翌日以降の粒度・湿り気の変化 | 遅いと乾燥稼働増で電力上昇 |

| 臭気レベル | 開閉時の刺激臭や酸味の強さ | 悪化は交換や清掃の追加工数に影響 |

| 攪拌の負荷 | 異音・停止・巻き付きの有無 | メンテ時間増、部品摩耗加速 |

| コスト試算 | 交換頻度×単価+電気代+UV | 年間トータルで比較する |

メーカーの一次情報として、FAQには年1回交換推奨などの運用目安や、交換作業を委託できる有償プランの存在が記されています。費用感は時期により変動するため、最新の価格・在庫・対応地域を公式で確認するのが安全です(出典:ナクスル公式FAQ・サポートページの記載 https://den-zen.net/products/naxlu/faq/)。

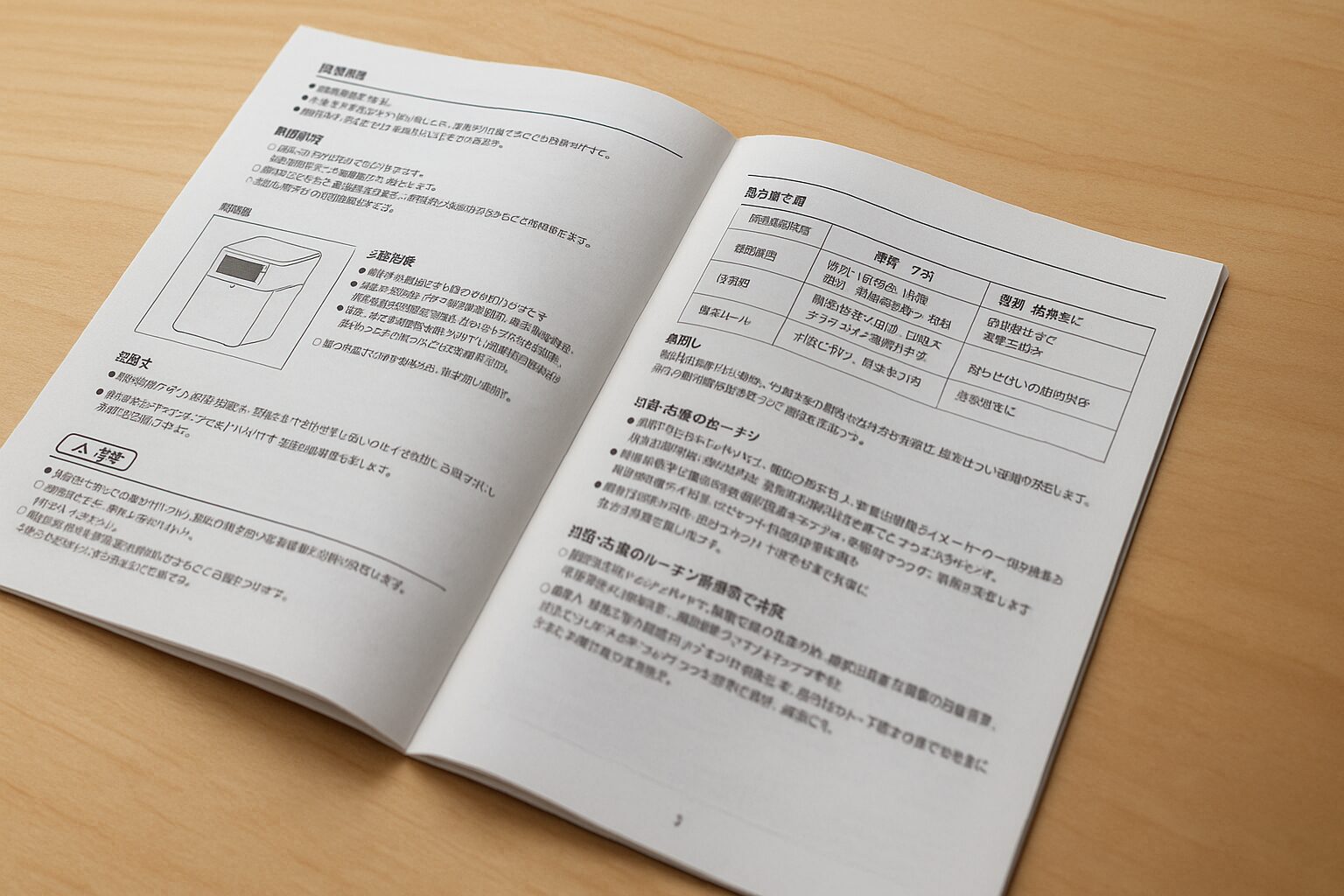

説明書から見るナクスルの使い方のポイント

取扱説明書は、購入後のミスマッチや思わぬ停止を避けるための最重要ドキュメントです。とくに生ごみ処理機は、原料(投入物)・環境(温湿度・設置条件)・運転(連続稼働・攪拌)といった複数要素が絡む家電であり、説明書で指定される前提条件に沿うかどうかで体験が大きく変わります。まず押さえたいのは、設置要件(放熱クリアランス、上部開口のための空間、床の水平度、コンセント位置)、運転条件(常時通電、攪拌・乾燥のサイクル、異常時の保護動作)、投入ルール(可・不可の具体例、前処理の程度)です。これらはモデルごとに方針差があり、経験則ではなくメーカーの一次情報に基づく運用が合理的です。

投入ルールは細部ほど効きます。硬質物(厚い皮・種・殻)は分解・攪拌の阻害要因、長い繊維質(外葉・長ネギの青葉など)は巻き込みの原因、油分・塩分の高負荷はバイオ材の活性低下要因になりやすいと説明されます。前処理の基本は、「小さく切り、水分を切り、偏らせない」の三点です。とくに連日同じ食材が続く場合は、酸性や脂質などの偏りでpHや水分状態がブレやすく、臭気の戻りや分解速度低下につながります。週単位の投入バランスを意識したメニューや、水切りネット・下拭きの活用で改善が見込めます。

停止や異音が出た際は、安全装置の作動や異物巻き込みの疑いを優先し、電源遮断→内部確認→異物除去→再起動の順で切り分けます。無理な分解・改造は保証外となるため厳禁です。併せて、定期点検ルーチンを説明書に準拠して作ると運用が安定します。例えば、毎日は投入口・パッキン・周辺の拭き取り、毎週は攪拌体周辺の目視点検、毎月は脱臭系の目詰まりチェック、1~2年でUVランプ交換の目安を確認、といった粒度です。これらは「やらないと壊れる」ではなく、性能を定常的に引き出すためのメンテ工学の発想で捉えると、日々の負担感が軽減します。

説明書運用の実践ポイント

・設置は「本体寸法+放熱+上部開口」をセットで確保

・可/不可投入表はキッチンで見える位置に掲示

・前処理は「細断・水切り・混ぜる」を徹底

・異常時は遮断→観察→除去→再起動の順で安全に

・清掃・点検のルーチンを家族で共有

用語メモ|pH緩衝(ピーエイチかんしょう):酸やアルカリが加わってもpHが急変しにくい性質。バイオ材が持つ緩衝性は微生物活性の安定に寄与します。

ゴキブリ対策としての効果や注意点

ナクスルを含む生ごみ処理機では、密閉性・脱臭・攪拌という三要素が害虫リスクを抑える設計の核になります。密閉性は外部からの侵入経路を物理的に断ち、脱臭機構は臭気拡散を抑制し、攪拌の常時性は内部に静置環境を作らず、卵や幼虫が生育しにくい状況を維持します。これらは装置側の設計思想で、ユーザー側の運用と合わさって初めて効果を発揮します。つまり、周辺の衛生管理と開閉の時間短縮、投入直後の拭き取りといった人の行為が同程度に重要です。

衛生リスクは装置外でも立ち上がります。投入口周縁や上蓋、周辺の床に汁や微細残渣が付着したまま残ると、臭気源・誘引源として作用し、装置の防虫性能とは別軸で害虫を寄せます。日々の運用としては、投入前後のキッチンペーパー拭き、週1回の中性洗剤による外装拭浄、排気口・吸気口の埃除去を推奨します。また、季節・地域要因も大きく、梅雨〜夏季には高温多湿で嗅覚誘引が強まりがちです。ここでは、換気扇の併用や気流の設計(排気/吸気の通り道を遮らない)が効きます。

集合住宅では共用廊下・ベランダの臭気動線も影響するため、装置の内外で臭気が閉じる構成(蓋開放時間の短縮、投入容器のフタ付運用、仮置きゴミの即時処理)が有効です。害虫対策製品(粘着トラップ等)を併用する場合は、装置の吸気・排気を塞がない位置に設置します。なお、家庭の生ごみ管理全般については、公的機関の資料でも臭気・衛生対策の基礎が解説されています(出典:環境省 食品ロス削減に関するページhttps://www.env.go.jp/recycle/foodloss/)。装置個別の仕様はメーカー情報、一般的な衛生指針は公的資料、という役割分担で参照すると理解が深まります。

やりがちなNG

・投入容器を開けたまま離れてしまう(誘引時間が延びる)

・装置上面を物置にして蓋開閉を妨げる(清掃が滞る)

・排気口近くに布物や紙箱を置く(臭気の滞留・埃の堆積)

生ごみをコンポストするデメリットは?

家庭内でのコンポスト運用は、資源循環とごみ減量の面で有益ですが、トレードオフも存在します。第一に、運用負荷です。投入物に応じて前処理(切断・水切り)や清掃(投入口・周囲拭き取り)が必要で、ゼロ手間ではない点を理解する必要があります。第二に、品質管理です。塩分や油分の多い残渣の連続投入は、バイオ材の活性低下や臭気の戻りにつながりやすく、投入の多様性と希釈が求められます。第三に、空間制約です。装置本体だけでなく、放熱スペース・上部開口・堆肥の一時保管場所が必要になります。とくにキッチンが狭い住戸では、ごみ動線が伸びることで利便性に影響が出ることがあります。

さらに、エネルギー・コストの側面があります。常時通電により月間の電力消費は増加しますが、乾燥式よりも平均電力密度が抑えられるモデルもあり、方式や制御で差が出ます。ここでは、ご家庭の電力単価・使用状況・投入量を基に、年間コスト(電気代+消耗品)を試算するのが実践的です。なお、堆肥の活用においては、熟成(コンディショニング)の概念が重要です。生成直後の残渣は、栄養塩やpHが安定していない場合があるため、土と混和して1〜2週間程度なじませるなど、植物への過負荷を避ける措置が推奨されます。

最後に、地域ルールの差異です。集合住宅・管理規約・自治体ルールにより、ベランダでの保管・におい対策に独自の配慮が求められることがあります。導入前に、自治体の助成制度だけではなく、管理規約での取り扱いやごみ集積所ルールを確認しておくと、近隣との摩擦を避けられます。これらのデメリットは、設置計画(場所・動線)、運用ルール(前処理・拭き取り・定期点検)、情報共有(家族・同居者)によって多くが緩和可能です。装置のメリットを最大化しつつ、運用面の現実コストを織り込むことが、後悔を避けるための実務的アプローチといえます。

デメリットの整理

・手間:前処理・清掃・点検の時間が必要

・コスト:電気代と消耗品が継続発生

・空間:放熱と上部開口、堆肥保管の場所が必要

・品質:投入偏りで臭気・分解低下のリスク

・ルール:集合住宅や自治体の規約を確認

【ナクスル】後悔しない選び方と比較ポイント

- 生ゴミ処理機で人気なのは?他製品と比較

- デメリットを理解して選ぶナクスルの賢い使い方

- uvランプ代替品の交換コストをチェック

- 消費電力から見るナクスルの経済性

- 【ナクスル】後悔しないためのまとめと判断基準

生ゴミ処理機で人気なのは?他製品と比較

生ごみ処理機の市場は、方式別に乾燥式・バイオ式・ハイブリッド式の3系統が主流です。乾燥式は加熱により水分を蒸発させ、短時間で体積を減らすのが特長。電気代は比較的高めですが、処理速度と手軽さが評価されています。一方、バイオ式は微生物分解により連続処理を可能にし、長期的に安定した運用が強みです。ナクスルはこの二つを統合したハイブリッド型で、温度制御とバイオ分解の併用により、省エネと脱臭性を両立しています。

人気モデルには、乾燥式ではパナソニック「MS-N53XD」、シマ株式会社の「パリパリキューブライトα」、バイオ式では「ルーフェン」、ハイブリッド式では「ナクスル」などが挙げられます。それぞれの価格帯はおおよそ5〜15万円の範囲に収まり、助成金を活用することで実質負担を下げられるケースも多いです。助成金制度は自治体単位で異なり、例えば東京都や横浜市などでは上限1〜3万円の補助が用意されています(出典:環境省「生ごみ処理機普及促進事業」https://www.env.go.jp/recycle/foodloss/)。

下表は、各方式の代表的な特徴を比較したものです。

| 方式 | 特徴 | 電気代目安 | 処理速度 |

|---|---|---|---|

| 乾燥式 | 加熱で水分を蒸発。短時間で減量化。 | 約900〜2,400円/月 | 数時間〜1日 |

| バイオ式 | 微生物の力で分解。長期安定型。 | 約300〜3,000円/月 | 連続処理 |

| ハイブリッド式 | 乾燥+分解の併用でバランス型。 | 約600〜1,200円/月 | ほぼ連続 |

※電気代は公開例を基にした一般的な目安。実際は設置環境や投入量で変動

ナクスルは「自動攪拌」「UV脱臭」「静音設計」の三拍子で支持され、使用者のレビューでも「ニオイが気にならない」「ゴミ出し回数が減った」という声が多く見られます。一方で、設置スペースと初期価格を理由に他方式を選ぶユーザーもいます。つまり、ナクスルはランニングコストを抑えつつ脱臭・静音を重視する層に向くという位置付けが明確です。

デメリットを理解して選ぶナクスルの賢い使い方

ナクスルの性能を最大限に発揮させるには、「機械任せ」ではなく運用を最適化する意識が欠かせません。主な注意点は以下の通りです。

- 投入物の選別と前処理(繊維質・骨・油分の管理)

- 投入量の平準化(1日あたり一定量に保つ)

- 週単位の内部攪拌確認と残渣減量チェック

- UVランプやフィルターの定期点検

これらの運用ルールを守るだけで、臭気・騒音・分解速度の安定性が大幅に向上します。特にバイオ材の健康(微生物の活性)を維持するためには、過度な乾燥・高温・塩分・油分の偏りを防ぐことが重要です。説明書には具体的な投入禁止物が明示されており、例として「貝殻」「大量の骨」「多量の油」「液体スープ」などが挙げられています。

また、長期間使用していると、分解力が徐々に低下することがあります。その兆候は「臭いの戻り」「残渣の湿り」「攪拌の重さ」などで現れます。これらは早期の掃除やバイオ材のリフレッシュで改善可能です。バイオ材交換やUVランプ交換の時期を適切に判断することが、長期コスパを左右します。

デメリットを緩和する運用術

・助成金制度で初期コストを圧縮(自治体公式サイトを確認)

・説明書記載の投入禁止リストを遵守

・設置環境に合わせた放熱・防湿対策を行う

・週1回の清掃と攪拌確認で性能を安定化

ナクスルのようなハイブリッド機は、日常的なケア次第で性能が長く持続します。結果として、「手間が少ない」「臭いがしない」といった肯定的な口コミが得られる背景には、こうした基本ルールの遵守があることを理解しておくと良いでしょう。

uvランプ代替品の交換コストをチェック

ナクスルの脱臭機構の要であるUVランプ(紫外線ランプ)は、臭気の分解と雑菌の抑制を担う消耗部品です。紫外線(特にUV-C波長:254nm前後)は、揮発性有機化合物(VOC)を分解し、臭気成分を中和する作用を持ちます。ただし、光出力は経年で低下し、1〜2年程度で交換が必要になります。交換合図は本体のブザー音と脱臭ボタンの点滅で通知される仕組みです。

公式サポートでは、純正UVランプの使用が推奨されています。理由は、出力波長・耐熱性・端子形状の適合が保証されているためであり、代替品の流用は光量不足や発熱異常のリスクがあるため避けるべきです。ナクスル公式の交換お任せプランは29,700円(税込)で、出張交換・部品・廃材処分が含まれます。DIYで交換する場合も、付属の説明書PDFに沿って行い、電源遮断・手袋着用・設置向きの確認を怠らないようにしましょう(参照:UVランプ交換手順PDF)。

| 項目 | 内容 | 交換時期目安 |

|---|---|---|

| UVランプ種類 | UV-C波長域 254nm | 約1〜2年 |

| 交換サイン | ブザー音・脱臭ボタンの点滅 | 動作合図後速やかに交換 |

| 交換費用 | お任せプラン 29,700円(税込) | 部品+出張+処分含む |

| 安全対策 | 電源オフ、耐熱手袋着用、正位置確認 | 必須 |

UVランプの交換は、脱臭性能の維持に直結します。光量低下を放置すると臭気残留が増え、結果的に電力効率やバイオ材寿命にも悪影響を及ぼすため、早めの交換が推奨されます。また、UV-Cは直接目や皮膚に照射すると有害であるため、取り扱い時は必ず遮光環境で実施してください。一次情報の確認は公式サポートページから行うのが確実です(出典:ナクスル公式サポート)。

消費電力から見るナクスルの経済性

ナクスルを導入する際に多くの人が気にするのが電気代やランニングコストです。生ごみ処理機の運転は基本的に毎日稼働するため、月ごとの消費電力が家計にどの程度影響するのかを把握しておくことは重要です。ナクスルの公称出力は約60〜90Wで、これは一般的なノートパソコンや小型の扇風機とほぼ同等の消費電力にあたります。仮に1日24時間連続稼働したとしても、1kWhあたり31円(2025年現在の全国平均・出典:経済産業省 資源エネルギー庁「電力需給統計」)で計算すると、月あたりの電気代はおおよそ約800〜1,200円前後に収まる試算となります。

他方式と比較すると、乾燥式は高温ヒーターを使用するため900〜2,400円/月、バイオ式はヒーターを使わない場合300〜800円/月程度が目安です。ナクスルのようなハイブリッド式は、ヒーター運転を自動制御で最適化するため、電力効率が高く安定しています。また、ナクスルには温度センサーと攪拌制御アルゴリズムが搭載されており、処理物の湿度や内部温度をリアルタイムで監視し、必要最低限の電力で分解が進むように設計されています。この点は、従来型の連続加熱式に比べて最大30〜40%の省エネ効果を発揮すると報告されています。

さらに、ナクスルはUV脱臭ランプの出力も最適化されており、長時間運転しても消費電力の急増が起こりにくい点も特筆されます。UVランプの交換サイン(ブザーとLED点滅)を放置して使用を続けると、脱臭効率の低下だけでなく電力ロスが発生するため、定期メンテナンスが経済性維持の鍵となります。

電気代節約のための3つの工夫

・設置場所は風通しが良く、熱がこもらない環境にする

・説明書で示される「自動運転モード」を標準設定にする

・週1回の内部攪拌確認で微生物の活動を安定化

なお、電気代を算出する際には、季節変動(夏季の高温・冬季の暖房使用)や家庭全体の契約アンペア数も関係します。一般家庭であれば、1年間のトータル電気代は約9,000〜14,000円が目安です。これを一般的な家庭の生ごみ排出量(1日あたり約700g/出典:環境省「食品ロス・リサイクル関連データ」)と照らし合わせると、1kgあたりの処理コストは1円台に収まる計算になります。環境負荷を減らしながらコストも抑えられることが、ナクスルの長期的な経済的メリットといえるでしょう。

【ナクスル】後悔しないためのまとめと判断基準

ナクスルを検討する上で、後悔しないための最も重要なポイントは「総合的なコストと運用手間のバランス」を見極めることです。初期価格や電気代だけを見て判断すると、長期的な使い勝手や脱臭性能の持続性を見落とすリスクがあります。そこで、次の観点を踏まえて総合評価を行うのが理想的です。

- 方式の理解: ナクスルは乾燥式とバイオ式を融合したハイブリッド型で、臭気抑制と省エネを両立。

- 口コミの傾向: 匂いの軽減効果に満足する声が多く、デメリットは価格・スペース・清掃頻度の3点。

- 消耗品コスト: バイオ剤は年1回程度、UVランプは1〜2年で交換が目安。

- 電気代と維持費: 月800〜1,200円で、他方式よりも省エネ。

- 衛生管理: 密閉構造と脱臭フィルターでコバエ・ゴキブリ対策に有効。

- 設置条件: 放熱空間と上部開閉スペースを確保する。

- 助成金の活用: 自治体補助を活用すれば実質価格を2〜3割軽減可能。

ナクスルの最大の魅力は、「自動で分解」「臭わない」「音が静か」という3つの安心を日常的に提供することです。使用者のライフスタイルに合わせた使い方を意識すれば、設置後の満足度は高く、長期的なコストパフォーマンスも優れています。

購入を検討する際は、必ず公式FAQや取扱説明書を確認し、使用環境(家庭の人数・設置場所・電源条件)を照らし合わせてください。加えて、自治体の助成金やサポートプランを活用すれば、初期投資を抑えながら安心して導入できます。

参考:ナクスル製品ページ / 公式FAQ / サポート・消耗品 / UVランプの交換目安 / UV交換方法PDF / 自治体助成金検索 / 助成金申請の流れの一例 / 電気代比較(公式ブログ) / 電気代目安(一般記事)

よくある質問(FAQ)

タップすると回答が開きます

Q ナクスルの電気代はいくら?

Q 後悔を避けるためのチェックポイントは?

- 設置スペース(本体寸法+放熱+上蓋開口)と搬入経路

- 消耗品:バイオ剤・UVランプの交換目安と費用

- 投入禁止物と前処理ルール(小さく切る/水切り/偏らせない)

- 自治体の助成金の有無と申請タイミング