ジェントルリーダーを付けるのはかわいそうと感じた読者が抱く疑問は、犬に負担はないのか、正規品の見分け方はどうか、イージーウォークハーネスとの違いは何か、拾い食いの抑止に役立つのか、評判は当てにできるのか、いつまで使うのか、小型犬でも大丈夫か、正しい使い方やおすすめの選び方、デメリットやサイズの基準は何か、など多岐にわたります。本記事では公開情報と公式資料に基づき、構造や作用原理、適合犬種、運用上の留意点を整理し、感情ではなく事実に即して解説します。犬具は適合さえ整えば訓練の効率を高めますが、形状やフィットの誤りは不利益を招きかねません。そこで、ヘッドカラー(頭部リード)と胴輪のメカニズム比較、サイズ選定の理屈、短頭種の適合外理由、段階的な慣らしと正の強化(ご褒美による学習強化)の実務を、専門用語の補足説明を交えつつ丁寧に噛み砕いていきます。

- ジェントルリーダーの仕組みと安全面の考え方

- 正規品の購入とサイズ選定の実務ポイント

- 代替装備や拾い食い対策など実用比較

- 使用期間の目安と段階的な外し方

ジェントルリーダーを付けるのはかわいそう?実際の評判

- デメリットとリスク管理

- 評判から見る実際の効果

- 使い方の基本と慣らし手順

- 正規品の見分け方と購入先

- サイズ選びとフィット調整

デメリットとリスク管理

ヘッドカラーは首輪や胴輪と異なり、鼻先のループと後頭部のストラップで頭部の向きを穏やかに誘導する構造です。犬は視線と頭部の向きが行動の起点になりやすく、先行刺激(他犬や人、自転車など)にロックオンした瞬間にわずかに頭を戻すだけで、引っ張りのベクトルを崩して興奮の立ち上がりを抑えやすくなります。こうした機序は力学的にも説明でき、牽引方向が前進軸から側方へ分解されるほど推進力が落ちるため、少ない力で制御が可能になります。一方で、誤装着や誤操作はデメリットを増幅します。鼻ループが緩すぎれば前脚で簡単に外され、きつすぎれば擦過(こすれ)による赤みが出る可能性があります。後頭部ストラップは耳の直後を高め位置に安定させるのが基本で、これが下がるとループ全体が回り、制御が不安定になります。

また、犬種や個体の形態学的特性にも注意が必要です。短頭種(鼻先が短く平たいタイプ)は鼻背が低いためループが掛かりにくく、呼吸気道の解剖学的リスク(短頭種気道症候群)との関係から、頭部装具の適合が難しいとされます。さらに、若齢犬や感受性の高い個体では、顔周りの新奇刺激への反応で一時的に静止・固まる、あるいはループを掻き取ろうとする行動が見られることがあります。これは慣化(なれ)が進む前段の典型反応で、段階的なデシンシタイゼーション(脱感作)とカウンターコンディショニング(対提示での良い連想付け)を併用すれば低減できることが多いとされています。

注意点(一次情報の要旨)

- 短頭種は適合外とされることが多く、顔面形状上のフィット不良や呼吸負荷の懸念がある

- 強いショック操作や連続的な強牽引は非推奨で、穏やかな合図レベルの操作が前提

- 装着時間の引き延ばしや留守番中の着用は避け、監督下で短時間から始める

さらに、リスク管理の観点では環境設定も重要です。慣らし段階では刺激密度の低い静かなルートを選び、先行刺激に遭遇しにくい時間帯を選定します。加えて、報酬の価値(高嗜好性フードなど)を十分に高め、正しい行動が即座に強化される条件を整えると、器具への依存度ではなく学習の定着を促せます。器具は学習を支援する補助具であり、最終目標は器具なしでの自発的な横歩きです。これを念頭に置けば、かわいそうという印象は「不適合・誤操作・過度な長時間運用」に起因しやすいことが理解しやすくなります。

要点:適合犬種・正しいフィット・穏やかな操作・段階的慣化・高価値報酬という五条件を満たすと、負担リスクは体系的に下げられます(出典:PetSafe取扱説明書PDF)。

評判から見る実際の効果

公開レビューには、引っ張りの即時軽減やコントロール性向上を評価する声と、初期反応としての嫌がり・静止・外そうとする仕草が並存します。これは装具の物理的効果と学習段階の行動が同時に観察されるためで、短期的な機械的抑制(牽引ベクトルの変化)と長期的な行動変容(強化子による学習)の切り分けが重要です。前者は装着直後から観察されうる一方、後者は一貫性ある練習量によってのみ獲得されます。評判を読み解く際は、個体差・フィッティング精度・練習手順・環境刺激量という四つの交絡因子を意識すると、情報の取捨選択がしやすくなります。

たとえば、先行刺激が急に現れる高刺激環境(公園の入口や通学路)では、ヘッドカラーの利点である「注意転換」の余地が狭まりがちです。こうした場面では、犬がロックオンする直前に合図を入れ、視線を分割できる距離を確保することが鍵です。逆に、静かな住宅街で十分な距離をもって刺激提示→合図→報酬というセットを繰り返すと、レビューで語られる「歩きやすさの実感」に近づきます。加えて、誤った成功指標にも注意が必要です。単に「吠えが止んだ」「固まった」だけでは、情動レベルが下がったのか、回避的な静止に過ぎないのかが判別できません。呼吸・体の緊張・尾の位置・耳の可動・視線の分散など複数の指標を観察すると、真に落ち着いた状態かをより客観的に評価できます。

レビューに散見される課題として、フィットのズレと操作の強さが挙げられます。鼻ループが眼下へ滑り上がる、あるいは口角に食い込むと、快適性が下がり拒否的行動が増えます。操作強度が高すぎれば、器具の「ジェントル」という設計思想から逸脱し、負担印象を与えやすくなります。反対に、正確なフィットと合図レベルの操作、即時の強化子提示が揃えば、アイコンタクトの頻度増加、横歩き時間の伸長、引っ張りの再発頻度の低下といった具体的な行動指標で改善が確認されやすくなります。評判は玉石混交ですが、上記の四条件を満たす記述に注目すると、再現性のあるノウハウを抽出しやすいでしょう。

用語解説:強化子(きょうかし)は望ましい行動の発生確率を高める刺激。正の強化は行動直後に好ましい結果を与えて再発を促す手法で、嗜好性の高いフードや遊び、解除(プレッシャーの除去)などが用いられる。ヘッドカラーでは、横について歩くという行動が起きた瞬間に即時報酬を与えると、装具に頼らない維持が進みやすい。

使い方の基本と慣らし手順

顔周りの装具は、首輪や胴輪に比べて感覚的な新奇性が高く、導入手順の設計が結果を大きく左右します。まずは室内で、鼻ループに自発的に鼻を通す行動を形成します。ループを手の輪のように見せ、内側に高価値なフードを置き、犬が自分から鼻を差し入れた瞬間にマーク(クリッカー音や短い合図)→報酬を与えます。最初は一瞬の通過で十分で、数回の反復で「ループ=良いことが起きる」連想を作ります。次に、首ストラップを耳の直後で軽く留め、1回3〜5秒から装着時間を伸ばします。摩擦が生じやすい鼻梁部は、指一本が軽く入る程度の密着に調整し、緩み・食い込みの両方を避けます。

装着に慣れたら、屋内での歩行練習に進みます。リードは常にたるみを持たせ、前進の意図が強まる直前に小さな合図で頭部をこちらへ向け、向き直り・横位置維持が出た瞬間に報酬。ここでのコツは、引っ張ってから直すのではなく、引っ張る前に正解を提示することです。屋外へ移る際は、低刺激の路地から始め、他犬・人・自転車などの先行刺激に対し、距離・角度・遮蔽物で難易度をコントロールします。難易度設計の失敗(距離が近すぎる、刺激の数が多すぎる)は、装具の印象悪化と学習の後退を招きやすいため、常に「成功の連鎖」を優先します。

避けるべき操作とトラブルシュート

強いリードショック、連続的な張力、走行や自転車併走での使用は避けます。鼻を地面へ強く引き下げる、逆に上へ跳ね上げるなどの大きな角度変化も不快感の原因になります。外そうとする仕草には、脚でループを掻く動作の直前に合図→向き直り→報酬で先回りし、成功を密に積み上げます。擦過がみられた場合は、装着時間の短縮・フィット再調整・休息の三点を徹底します。練習記録(環境、刺激、成功率、報酬の種類)を簡単にメモし、成功率70〜80%を目安に難易度を一段階ずつ上げると、短期の抑制から長期の行動変容へ移行しやすくなります。

導入プロトコルの骨子:室内での自発装着形成→短時間装着→屋内歩行→低刺激屋外→通常コース。各段で成功基準を満たしてから次段へ。失敗時は一段階戻す。

専門用語補足:デシンシタイゼーション(脱感作)は刺激に段階的に慣らす手法。カウンターコンディショニング(拮抗条件づけ)は苦手な刺激と好ましい結果を同時提示して感情反応を置き換える手法。どちらも刺激強度の調整が成否を分ける。

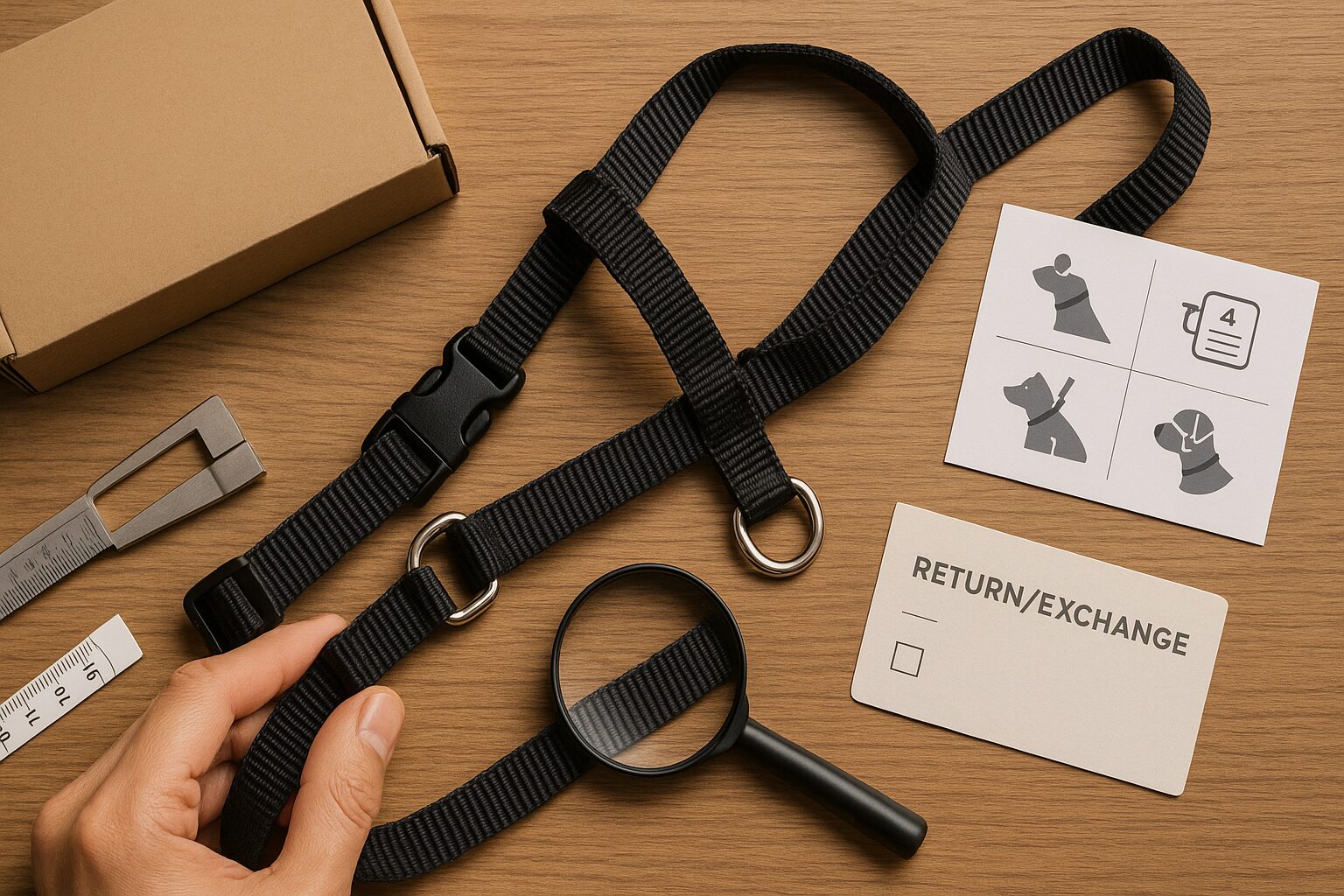

正規品の見分け方と購入先

製品の性能や安全性は、設計や素材だけでなく品質管理の一貫性に大きく依存します。ヘッドカラーは犬の顔面に直接触れる道具であるため、縫製の粗さやパーツ精度のバラつきは、擦過(こすれ)やフィット不良、破断などのリスクに直結します。正規品の購入は、こうした製造上の許容差を規格内に収める意味合いが強く、並行流通や模造品では再現できない部分です。正規品では、ストラップの幅・厚み・繊維の密度、バックルやDリングの材質と公差、鼻ループのスライダーの抵抗感などが仕様に沿って管理されています。加えて、同梱の取扱説明書や保証対応、部品交換の可否も、正規ルートでの購入に限定されることが一般的です。価格面では、市場の最安値を狙うより、返品ポリシーとアフターサービスが明示された販売元を優先する方が総合的な安全性は高まります。

購入時は、以下のチェックリストを用いて販売ページおよび到着品を確認します。まず、製品名・ロゴの表記、ブランド表記(PetSafeなど)と型番の一致、同梱物(説明書、サイズ表、連絡先情報)の整合性を見ます。縫製はステッチ幅と終端の処理(ほつれ止め)が均一か、端部の熱処理が過不足ないかを確認します。金属パーツはバリやメッキムラがないか、バックルの開閉は指先で「しっかり噛む感覚」があるかをチェックします。鼻ループのスライダーは、軽い力で調整できつつ、張力をかけるとずり落ちない摩擦係数が求められます。これらは到着直後に室内で検査できる要素で、違和感があれば販売元に速やかに相談します。マーケットプレイス利用時は、出品者の評価分布(直近の評価比率)と、同一商品ページ内でのレビュー混在(別製品のレビューが混ざっている)を警戒し、「正規代理店」「メーカー保証対応」の明記があるストアを優先します。

| 購入チャネル | 長所 | 留意点 |

|---|---|---|

| メーカー直販・正規代理店 | 保証・交換が明確、最新ロット入手 | 最安値ではない場合がある |

| 大手ECの公式ストア | 配送が迅速、返品手続きが簡便 | マーケットプレイス出品者との混在に注意 |

| 実店舗(専門店) | 試着やスタッフ助言が得られる | 在庫サイズ・カラーが限定的 |

確認ポイント:型番とブランド表記、説明書の言語・連絡先、縫製と金具の均質性、返品規約、レビューの整合性。いずれかに疑義があれば装着運用に入る前に販売元へ照会します

なお、メーカー公式サイトでは製品の仕様やフィッティング要領、サポート窓口が案内されています。導入前に該当ページで最新の取扱説明を確認し、販売店の記載と矛盾がないかを見比べると、購入判断の精度が高まります(出典:PetSafe Gentle Leader 製品ページ)。

サイズ選びとフィット調整

サイズは単に体重だけでなく、頭部・鼻梁の形状と首の太さが関与します。体重が同等でも、ボーダーコリーとブルドッグでは鼻先の長さが異なり、同じサイズ表の境界でもフィット感は変わります。選定の実務として、(1)鼻梁の長さと周囲の測定、(2)耳後ろ位置の頸囲測定、(3)境界サイズの試着を行います。鼻ループは前歯直後〜目の下の間に来るのが適正とされ、指一本が軽く入る程度の密着が目安です。首ストラップは耳の直後で高めの位置に置き、上下へ回転しない程度にタイトに安定させます。ここが緩いと全体が回り、鼻ループが眼下へ滑り込むなどの不快感につながります。逆に締め過ぎは擦過や圧痕の原因になるため、「安定」かつ「指一本」を両立させます。

境界サイズで迷う場合は、調整幅と鼻梁の形を優先的に検討します。長鼻で細面の個体は小さめでもフィットしやすい一方、頭部が大きく鼻梁が太い個体は一段上のサイズが安定することがあります。子犬では成長を見越して大きめを選びたくなりますが、現時点のフィットを最優先し、将来はサイズ交換制度を活用する方が安全です。装着後の歩行で、リードにテンションがかかったときに鼻ループがわずかに締まり、テンション解除で戻る挙動がスムーズであれば、適切な摩擦と調整が得られていると判断しやすくなります。初期は1〜3分の短いセッションを複数回繰り返し、皮膚の赤み・擦過の有無、行動の変化(固まり・外そうとする仕草の頻度)を記録します。異常があれば即座に外し、調整やサイズ再検討に戻ります。

| 頭部タイプ | 起こりがちな不具合 | 調整のコツ |

|---|---|---|

| 長鼻・細面 | ループが前方に抜けやすい | 首ストラップを高く固定、ループはややタイト |

| 広顔・厚みあり | 口角に食い込みやすい | ループ位置を前歯直後に、スライダーを微調整 |

| 短頭(適合外) | 物理的に保持困難・呼吸負荷懸念 | ヘッドカラーは避け、前胸クリップ胴輪を検討 |

よくあるミス:サイズを成長見込みで上げる/首ストラップを低く回す/ループを緩めて「優しさ」を担保しようとする。いずれも制御性と快適性を同時に損ないます

フィット確認の手順:静止時に指一本、歩行時に軽いテンションで戻りがスムーズ、装着部に赤みや段差跡がない。3条件を満たさなければ再調整またはサイズ再検討

メーカーのサイズ表と装着ガイドは定期的に更新されることがあり、最新情報に沿うことが推奨されています。選定時は公式のサイズ表と装着説明を必ず参照し、疑問点は販売店またはサポートへ確認します(公式サイトによる案内とされています)。

ジェントルリーダーの使用はかわいそう?実際の使用から見る本質

- イージーウォークハーネス比較

- 小型犬での適合と注意点

- 拾い食い対策に有効性は?

- おすすめの選び方と用途

- いつまで使うべきかの目安

イージーウォークハーネス比較

ヘッドカラーと前胸クリップ型ハーネス(イージーウォークハーネス)は、いずれも引っ張りの力学を変換してコントロール性を高める設計ですが、作用点と学習支援の性質が異なります。ヘッドカラーは鼻先と頭部を回転の支点として、進行方向のベクトルを側方に分解し、視線のロックを外しやすくします。これにより、アイコンタクトの獲得や先読みの介入が容易です。一方、前胸クリップ型ハーネスは胸部前面のDリングを牽引点とし、引っ張り時に肩の回旋と体軸の向きがわずかに外へ振られるため、推進力を自己抑制する機構が働きます。顔周りの感覚刺激に敏感な個体や短頭種、装着時の受容性が低い個体では、胴輪の方が導入障壁が低くなる傾向があります。

適用シーンで整理すると、遠方の刺激に視線が固定されやすい、飼い主への注目を引き戻したいという課題にはヘッドカラーが適合しやすく、力が強く前へ体当たり的に進む、散歩の大半で張り続けるタイプには胴輪が有効なことが多くなります。どちらも万能ではないため、犬の形態・気質・環境刺激の質で選択するのが合理的です。なお、どちらの器具でも、器具そのものが問題行動を「治す」わけではなく、望ましい歩行行動が生じた瞬間に報酬を与え続ける学習設計が不可欠です。器具は「起きてほしい行動が起きやすい状況」を作る補助具と捉えると、評判情報のブレに振り回されにくくなります。

| 比較項目 | ヘッドカラー | 前胸クリップ胴輪 |

|---|---|---|

| 作用点 | 鼻先・頭部の回旋 | 前胸・肩の回旋 |

| 主な強み | 視線転換・注目獲得 | 推進力の自己抑制 |

| 導入障壁 | 顔装着への慣らしが必要 | 比較的低い(装着受容性が高い) |

| 適合外の代表 | 短頭種・極端な顔形 | 特になし(体型差で調整) |

| 誤操作時の懸念 | 強いショックで不快感増大 | サイズ不適合で擦過やズレ |

選択の指針:注目の回収が課題=ヘッドカラー、体の前進力の中和が課題=前胸クリップ。いずれも報酬設計と刺激距離の管理が学習定着のカギです

メーカーの公式資料では、前胸クリップ型ハーネスは「走行や自転車併走のような強い牽引が想定される運用」には適さないとされる記述があり、ヘッドカラー同様に穏やかな歩行訓練を前提とした使い方が想定されています。短頭種や呼吸器に配慮が必要な個体には、胴輪を出発点に据え、ヘッドカラーは適合が確認できる場合に限って検討するなど、段階的な選択が無難です(公式サイトによる一般的な案内とされています)。

小型犬での適合と注意点

ジェントルリーダーは、小型犬にも対応できるようにPetiteやSmallといったサイズ展開が用意されています。ただし、小型犬は体格が繊細であり、数センチの装着位置の違いが機能や快適性に大きく影響します。そのため、特に最初の導入時にはフィッティング確認が欠かせません。公式のサイズ表では体重を基準とした推奨がありますが、体重だけでなく鼻梁の長さや頭部の形状を必ず考慮することが求められます。ビーグルやシェルティなど標準的な顔つきの犬種は適合しやすい一方、パグやフレンチブルドッグのような短頭種は構造的に適合が難しく、呼吸器へのリスクが指摘されています(参照:PDSA)。

小型犬での導入にあたっては、装着時間を短く設定し、違和感の有無を確認することが重要です。特に初期は、1〜2分程度から開始し、犬がリラックスして歩ける時間を徐々に伸ばす方法が推奨されます。また、小型犬は皮膚が薄く摩擦に弱いため、縫い目や金具の位置による擦過傷のリスクがあります。定期的に毛をかき分けて皮膚の状態を確認し、赤みや脱毛が見られた場合は直ちに使用を中止し、サイズ調整または代替装備の検討を行う必要があります。

小型犬に使用する場合のポイントは、「サイズ表+実測値+観察」の三段階チェックを徹底することです。さらに、装着中は歩行中に犬が頻繁に鼻を擦りつけようとする行動がないか観察することで、適合の可否を早期に見極められます。

拾い食い対策に有効性は?

ジェントルリーダーは口輪ではなく、拾い食いを恒常的に防ぐための器具としては設計されていません。しかし、緊急時に鼻先をわずかに持ち上げたり、地面に口を近づける動作を制御する補助効果は報告されています。VCAアニマルホスピタルの解説によると、ヘッドカラーは鼻先を誘導する特性を活かし、犬が地面のものを咥えそうになった際に一時的に制御することが可能であると説明されています(参照:VCA Hospitals)。

ただし、公式サイトは明確に「口輪ではない」と説明しており、拾い食い防止を主要な目的として使うべきではないとしています。したがって、拾い食いに悩む飼い主にとっては、一時的な補助効果は期待できるものの、根本的な解決にはならない点を理解しておく必要があります。拾い食い行動は環境管理(落ちている物を減らす)、報酬ベースのトレーニング(口を離す指示に従わせる)、口輪など他の器具の併用といった複合的な対策が求められます。

拾い食いへの現実的な対応策

- ヘッドカラーは補助的に活用し、常用の防止具ではないと認識する

- 口を離す指示(アウト、ドロップなど)のトレーニングを並行して進める

- 散歩ルートを清掃状態の良い場所に選ぶなど環境管理を徹底する

拾い食い対策を目的にジェントルリーダーを導入する際は、「緊急時の一時的制御」に留まることを理解し、過信せずにトレーニングと環境改善を組み合わせることが推奨されます。

おすすめの選び方と用途

ジェントルリーダーを含む装具の選び方は、犬の個体差と飼い主の目的に応じて慎重に行う必要があります。検討要素は大きく3つに分けられます。第一に犬種・顔つき・体格です。長鼻〜標準鼻の中型〜大型犬は適合しやすく、短頭種は不適合とされています。第二に引っ張りの強さです。力が強く、散歩中に制御が難しい犬にはヘッドカラーの誘導効果が有効とされます。第三に用途の明確化です。拾い食いの補助、他犬への過剰反応の管理、日常散歩の安全性向上など、目的ごとに適合性が異なります。

具体的な選び方の流れとしては、まず公式サイズ表と犬の実測値を照合し、次に販売店や公式代理店での試着・返品交換制度の有無を確認します。その後、導入初期は短時間のセッションで犬の反応を観察し、必要に応じて他の装具と比較検討します。PetSafeやHaltiといったメーカーは、それぞれ異なる設計思想を持つ製品を展開しており、複数の選択肢を知ることは判断の精度を高める要素となります。

選び方のヒント

- サイズ交換対応のある販売店を選ぶことで導入リスクを軽減

- 短頭種や顔装着を嫌がる犬には前胸クリップ型胴輪を優先検討

- 導入目的を「引っ張り軽減」「注目回収」などに明確化して選択

最適な選び方は、「犬の特性」「飼い主の目的」「環境条件」の三要素を総合的に評価することです。迷う場合は、獣医師や報酬ベースのトレーニングに精通した訓練士に相談することで、犬に合った適切な装具を見極めやすくなります。

いつまで使うべきかの目安

ジェントルリーダーの使用期間については、犬の学習進度や飼い主の目標により大きく異なります。PetSafe公式サイトでは、ジェントルリーダーを一生涯にわたり必ず装着し続けるものとは説明していません。むしろ、歩行マナーが身についた後には、必要な場面でのみ補助的に活用することを推奨するケースが多いとされています(参照:PetSafe公式)。

また、RSPCAなどの動物福祉団体の指導では、報酬ベースの学習と並行して装具を使用し、犬が自発的に「引っ張らない歩行」を身につけた段階で装具を外していくプロセスが重視されています(参照:RSPCA UK)。つまり、ジェントルリーダーは学習をサポートするトレーニングツールであり、恒久的な依存対象ではないという考え方が基本です。

実際の段階的外し方の一例は次のように整理できます。

段階的な移行ステップ

- ステップ1:静かな室内で短時間の使用を継続

- ステップ2:刺激の少ない散歩コースで徐々に装着時間を短縮

- ステップ3:通常の散歩コースで、引っ張らない行動が安定したら首輪やハーネスへ移行

このように少しずつ使用時間を減らすことで、犬に「装具がなくても落ち着いて歩ける」という学習を定着させることが可能です。ただし、成犬でも興奮しやすい犬種や、散歩環境に多くの刺激がある場合は、長期的に補助として使うケースも見られます。「いつまで使うか」の答えは一律ではなく、犬の特性と生活環境に応じて柔軟に判断すべきとされています。

加えて、公式取扱説明書では老齢犬や関節疾患を持つ犬において、強い衝撃を避けるために継続利用を控えるよう注意を促している箇所があります(参照:PetSafe取扱説明書PDF)。そのため、シニア期や体力の低下が見られる場合には、獣医師に相談の上で継続可否を判断することが望ましいです。

ジェントルリーダーの使用はかわいそうなのかの結論

- ジェントルリーダーは頭部を優しく誘導する設計で口輪とは根本的に異なる

- 飲水やパンティングが可能であると公式に明記されている

- 短頭種は適合外とされ代替装具の利用が推奨されるケースがある

- 操作は穏やかさが重要で強いショックはリスクを高める

- 評判では引っ張り軽減に役立つ一方慣れに時間がかかる声もある

- 拾い食いへの完全な防止具ではなく緊急時の補助的効果に留まる

- 正規品は正規販売店で購入し保証体制の有無を必ず確認する

- サイズ選びは体重だけでなく頭部や鼻梁の形状も重視する

- 小型犬でも正しく装着すれば使用可能だが摩擦や違和感に注意が必要

- イージーウォークハーネスは顔装着が苦手な犬に代替手段となる

- 使用期間は一律でなく学習進度や生活環境に応じて調整する

- かわいそうという印象は誤解も含まれるが扱い方次第で負担は変動する

- 犬種特性や呼吸器疾患など健康背景を必ず考慮すべきである

- 疑問や不安がある場合は獣医師や専門訓練士への相談が推奨される

- 最終的な判断は感情だけでなく事実と適正運用に基づいて行うことが重要