犬のペコとは何か、見分け方や泉門が閉じる時期、水頭症との関係、どんなリスクがあるのかを不安に感じている方は多いです。

特に小型犬や超小型犬の子犬は頭の大きさも体のサイズも小さいため、ペコがあっても大丈夫なのか、自然に塞がるのか、場合によっては手術が必要なのかなど、心配事が尽きません。

この記事では、犬のペコとはどのような状態なのかという基本から、触っても良いラインの見分け方、泉門が閉じる時期の目安、水頭症などのリスク、ペコの大きさによって変わる注意点、そして日常でできる対策までを整理して解説します。

将来的に手術が必要になるケースについても、考え方の目安を紹介し、飼い主側でとれる対策を具体的にまとめていきます。

ペコの有無だけで病気が決まるわけではありませんが、適切な知識を持っておくことで、余計な不安を減らし、いざというときに冷静に行動しやすくなります。愛犬の安全を守るための基礎情報として、ぜひ最後まで読んでみてください。

この記事でわかること

-

犬のペコとはどのような状態かと見分け方

-

泉門が閉じる時期の目安と塞がるパターン

-

水頭症などペコに関連するとされるリスク

-

日常でできる具体的な対策と受診の目安

犬のペコとはを正しく理解する基礎知識

- 犬のペコとはの特徴と見分け方

- 泉門が閉じる時期の目安を知る

- ペコの大きさで変わる注意点

- ペコが塞がる可能性と成長過程

- ペコと水頭症の関係とリスク

犬のペコとは?特徴と見分け方

犬のペコとは、子犬の頭のてっぺん付近にある骨の隙間、いわゆる泉門が完全には閉じておらず、柔らかくへこんだように触れる状態を指して使われることが多い言葉です。

泉門は、複数の頭蓋骨がつなぎ目(縫合)で連結される部分にできる、骨に覆われていない小さな開口部で、脳を守る骨格がまだ発育途中であるサインと考えられています。

人の赤ちゃんにも大泉門と呼ばれる柔らかい部分があり、出産時に頭の形を変えやすくしたり、急激な頭蓋内圧の変化を逃がしたりする役割があると説明されます。犬の場合も仕組みは似ており、子犬のうちは骨と骨のつなぎ目が完全に固まっておらず、その部分がペコとして触れることがあります。

ペコは、獣医学では「泉門開存」「大泉門開存」などと表現され、チワワなど一部の犬種では「モレラ」と呼ばれることもあります。多くの子犬では成長に伴い自然と小さくなり、最終的には触れなくなるか、米粒程度の小さな柔らかさがわずかに残る程度になるとされています。一方で、泉門が比較的大きなまま残る子もおり、その場合は頭部への衝撃に弱い可能性があるため、生活環境や触れ方への配慮がより重要になります。

また、ペコという特徴そのものは病名ではありません。泉門が開いている状態をきっかけに水頭症などの病気が疑われることはありますが、「ペコ=必ず病気」という意味ではなく、「頭蓋骨の成長状態を示すサイン」として理解しておくと整理しやすくなります。

ペコが見られやすい犬種と年齢

小型犬や超小型犬では、以下のような犬種でペコが確認されやすいと言われています。

- チワワ

- トイプードル

- ポメラニアン

- ヨークシャーテリア など

このほかにも、マルチーズ、パピヨン、シーズーなど、いわゆるトイ犬種と呼ばれる小型犬で泉門開存が見られることがあります。体全体が小さい犬では、頭蓋骨もコンパクトで骨の成長に時間がかかるため、泉門が閉じるまでの期間が相対的に長くなりやすいと考えられています。

特にチワワは成犬になっても泉門が完全には閉じず、小さなペコが残るケースもあると説明されており、小型犬の特徴のひとつとされています。チワワの一部では、額から頭頂部にかけて丸みのある「アップルヘッド(林檎型の頭)」が好まれる傾向があり、この頭部形状と泉門開存が組み合わさることで、ペコが触れやすくなると解説されることもあります。

ペコが目立ちやすい年齢は、一般的に生後数週間〜数カ月の子犬期です。この時期は骨格全体が急速に成長しているため、頭をそっと触ると泉門の柔らかさが分かりやすくなります。

その後、生後6カ月〜1歳頃にかけて骨と筋肉がしっかりしていくにつれ、泉門が小さくなっていく犬が多いとされています。成犬になっても指先でほんのわずかに柔らかさを感じる程度に残っている場合でも、全身状態に問題がなく、獣医師による診察で異常が見当たらなければ、経過観察で済むことも少なくありません。

一方で、中型犬や大型犬では、生まれて間もない時期に泉門がすでにほとんど閉じている個体も多く、飼い主がペコに気づかないまま成長していくケースもあります。したがって、「ペコ=必ず小型犬」というわけではないものの、相対的には小型犬・超小型犬で目立ちやすい特徴だと理解しておくとよいでしょう。

ペコの見分け方

ペコの見分け方の基本は「触ったときの感触」です。目で見てはっきり分かるほど大きなペコもありますが、多くの場合は被毛に覆われており、見た目だけでは判別がつきにくいこともあります。そのため、落ち着いているタイミングに、頭をそっと触って確認していきます。

- 位置:多くは頭頂部(頭のてっぺん)だが、額寄りややや後方にあることもある

- 触感:周囲の硬い骨と比べて、指先で触ると少し柔らかく、へこみを感じる

- 大きさ:米粒程度から指先がすっぽり入るほどまで、個体差が大きい

触れるときは、頭をつかむように押さえるのではなく、指の腹を軽く当てて撫でるように確認すると安全性が高まります。皮膚や被毛の分かれ目と紛らわしいこともあるため、できるだけ犬がリラックスしているときに、短時間で済ませることが望ましいです。

ペコを探す際に、次のような点も意識すると判断しやすくなります。

- 頭の左右や後頭部と比較して、特定の一点だけが柔らかくへこむかどうか

- 触れたときに、鼓動のような脈打つ感触が伝わることがある(泉門下を血管が走っているため)

- 成長とともに、柔らかい範囲が小さくなっているかどうか

ただし、強く押したり、何度も触って確かめるのは避けた方が安心です。泉門部分は骨で守られていないため、強い圧迫が脳にダメージを与える可能性があると説明されることがあります。特に子犬は頭部が小さく、力加減がわずかに強いだけでも負担になる場合があるため、軽く触れて確認する程度にとどめるのが無難です。

見た目だけで判断するのは難しい場合も多く、健康診断の際に獣医師にペコの有無や位置、大きさを確認してもらうと、状態がより明確になります。診察台の上で、獣医師が頭頂部から後頭部にかけて丁寧に触診し、必要に応じてペコの大きさや数、周囲の骨の形状などを説明してくれることもあります。気になる点があれば、メモにして質問しておくと、より具体的なアドバイスを受けやすくなります。

泉門が閉じる時期の目安を知る

泉門が閉じる時期は、犬種や体格、個体差によって大きく変わります。一般的には、子犬の発育が進むにつれて徐々に骨が伸び、泉門が埋まっていくとされますが、「何カ月になったら必ず閉じる」という絶対的な基準はありません。

頭蓋骨は複数の骨が縫合でつながった構造をしており、脳の成長に合わせて少しずつ骨が伸びていきます。脳の体積が急激に増える時期には、頭蓋骨もそれに追いつくように成長し、最終的に縫合部分が強固に結合して泉門も閉じていく仕組みです。

中型犬や大型犬では、身体の成長スピードが比較的一定であることから、生後早い段階で泉門が目立たなくなる個体が多いとされています。一方、トイ犬種や超小型犬では、骨格の成長がややゆっくりで、頭の形も丸みを帯びやすいことから、泉門が長期間残ることがあります。

泉門が長く開いたままになっている場合、水頭症など頭蓋内の病気との関連が検討されることがあります。獣医学分野のレビュー論文でも、頭蓋内圧の上昇を伴う水頭症では、持続的な泉門開存やドーム状の頭蓋骨変形がみられることが報告されています(出典:Schmidt M. et al., Hydrocephalus in Animals, 2019, National Institutes of Health)

ただし、泉門が開いているからといって必ず水頭症になるわけではなく、あくまで「関連が考えられるサインの一つ」として扱われています。

このように、泉門の閉じ方や閉じるタイミングは、成長中の脳と頭蓋骨のバランスによって大きく左右されます。したがって、年齢だけを基準に一律に判断するのではなく、「犬種」「体格」「現在の健康状態」などを総合的に見ながら、かかりつけの獣医師と相談していくことが現実的なアプローチになります。

おおよその時期の目安

獣医療の一般的な説明では、標準的な体格の犬では、生後数カ月から1歳前後の間に泉門がほとんど閉じるケースが多いと紹介されています。

一方で、超小型犬や極端に小さく育てられた犬では、成犬になっても完全には閉じず、小さなペコが残ることもあります。

目安としては次のように考えられることがあります。

- 生後数カ月:多くの子犬で泉門がまだ明確に触れる

- 生後6カ月〜1歳:体格がしっかりしてくるにつれ、徐々に隙間が狭くなっていく

- 1歳以降:完全に閉じる犬もいれば、小さなペコが残る犬もいる

生後数カ月の段階では、一般的に頭蓋骨のつなぎ目がまだ柔らかく、成長のための「余白」として泉門が残っている状態です。この時期のペコは、ある程度触れて当然と言える面もあるため、その他の健康状態に大きな問題がなければ、定期的な健診の中で経過を見ていくことになります。

生後6カ月〜1歳頃になると、体格や筋肉量が目に見えて増えていきます。多くの犬ではこの時期に泉門がかなり小さくなり、指先で探さないと分からないほどになるケースが増えてきます。一方で、小型犬の中には、指先で軽く触れると分かる程度のペコが残る子もおり、その場合でも全身状態が良好であれば、生活上の配慮をしながら様子を見ることが一般的です。

1歳以降になっても比較的大きな泉門が残っている場合は、獣医師が頭の形や行動、神経学的なチェックなども含めて、より慎重に評価することがあります。必要に応じて、超音波検査やCT・MRIといった画像検査を組み合わせ、水頭症など他の病気が背景にないかを確認することもあります。

このように、泉門が閉じるタイミングは「月齢だけ」で単純に区切れないため、目安はあくまで参考としてとらえ、実際の診断や評価は動物病院での診察結果を基準に考えていくことが望まれます。

時期だけで判断しないことが大切

泉門がいつ閉じるかという時期だけで、健康状態を判断するのは現実的ではありません。同じ月齢であっても、個体差や犬種の違いによって骨格の成長スピードは大きく異なり、栄養状態や生活環境、遺伝的な要素なども影響すると考えられています。

元気さや食欲、体重の増え方、歩き方、行動の変化なども合わせてチェックし、獣医師の診察とあわせて総合的に見ていく姿勢が求められます。例えば、以下のようなポイントを継続的に観察しておくと、泉門の状態とあわせて全体像を把握しやすくなります。

- 体重が月齢に対して大きく増えすぎていないか、または増え方が極端に遅くないか

- 日常的な遊びや散歩に対する意欲があり、極端な疲れやすさがないか

- 歩行がふらついたり、急に立てなくなったりする様子がないか

- ぼんやりした様子が長時間続いたり、反応が悪くなったりしていないか

- 痙攣発作や急激な意識レベルの変化が見られないか

泉門が開いている状態は、頭蓋骨の成長過程の一部であり、単独では「正常の範囲内」から「病気のサイン」まで幅広く存在します。そのため、泉門の大きさや閉じる時期は「気にするべき情報の一つ」ではあるものの、「それだけで全てを判断しないこと」が大切です。

近年は、泉門を通じて超音波検査を行い、脳室の大きさや脳の構造を確認する検査方法も用いられています。被ばくのない画像検査として、子犬の段階から脳の状態を評価する際の選択肢になっており、必要に応じて獣医師が検査を提案する場合があります。

要するに、泉門の状態は「年齢」「体格」「行動」「神経学的なサイン」など、複数の情報と組み合わせて評価されるものです。飼い主としては、日々の観察記録とともに、気になる変化があった場合には早めに相談する姿勢を持つことで、ペコがある犬とも安心して暮らしていく準備を整えやすくなります。

ペコの大きさで変わる注意点

ペコの大きさは、犬にどの程度の負担やリスクがあるかを考えるときの、重要な目安の一つになります。

同じ泉門が開存している状態でも、その範囲が「指先でようやく分かるくらいの小さなもの」なのか、「指がしっかり入るほど広いもの」なのかによって、日常生活で意識したいポイントや、衝撃への弱さの度合いが変わってきます。

泉門が小さい場合は、成長に伴って自然に骨が伸びて閉じていくことも多く、全身状態に問題がなければ、過度に不安を抱く必要はないと説明されています。一方で、泉門が広く残っている場合や、頭の複数箇所にペコがある場合には、頭蓋骨全体が薄く、頭部への外力に弱い可能性があるほか、水頭症などの脳の病気と関連しているかどうかを慎重に確認する必要が出てきます。

獣医学の総説論文でも、小型犬の先天性水頭症では、ドーム状の頭とともに泉門の開存が認められることが多いと報告されていますが、同時に「泉門が開いている=必ず水頭症」という単純な関係ではないことも指摘されています。

つまり、ペコの大きさはあくまで「注意して観察したいサイン」であり、実際にどの程度のリスクがあるかは、行動や神経学的な症状、画像検査などを組み合わせて判断されます。

とはいえ、飼い主にとって「うちの子のペコは大きいのか、小さいのか」は分かりにくい部分でもあります。自己判断で不安を膨らませるよりも、健診の際に獣医師に触診してもらい、「どれくらいのサイズか」「今後どのように注意していけばよいか」を具体的に聞いておくと、日常での配慮のポイントが整理しやすくなります。

ペコの大きさと一般的な目安

ペコの大きさは、よく次のように表現されます。

ペコの大きさのイメージ 一般的な説明の例

- 米粒〜指先ほど以下 小さいペコとして扱われることが多い

- 指先がしっかり入る程度 中等度以上として注意深く観察が必要

- それ以上の広い範囲 虚弱体質や神経症状などと関連する可能性が指摘されることがある

実際の診察では、獣医師が指先や手のひらで頭頂部を触診し、「どの位置に、どれくらいの範囲で柔らかい部分が残っているか」を確認していきます。場合によっては、触った印象をミリ単位でメモし、成長に伴う変化を追跡できるようにしている病院もあります。

上記の目安を、もう少し具体的に補足すると次のようなイメージになります。

米粒〜指先ほど以下

- 指の腹で触ると、周囲よりわずかに柔らかい部分がある程度

- 成長とともにさらに小さくなり、最終的にはほとんど分からなくなるケースも多い

指先がしっかり入る程度

- 指を軽く当てるだけで明確なへこみが分かる大きさ

- 骨の厚みも相対的に薄く、頭部への強い衝撃や落下に注意が必要

それ以上の広い範囲

- 頭頂部から額側、あるいは十字状など、複数方向に柔らかさが広がっている状態

- 骨格形成自体に強い影響が出ている可能性があり、神経症状の有無を慎重に確認する必要がある

小さいペコで、行動や発育に特に問題がない場合は、定期的な健康チェックを続けながら様子を見ることが多いとされています。体重の増え方や食欲、遊びへの意欲などが年齢相応であれば、泉門の大きさだけを過度に気にしすぎる必要はありません。

一方で、大きさがはっきり分かるほど広い場合や、複数箇所にペコがある場合には、

- 頭部への衝撃に弱い

- ちょっとしたストレスで体調を崩しやすい

- 水頭症などの神経系の疾患と関連している可能性がある

といった点が指摘されるケースもあります。このような場合、獣医師が超音波検査やX線、必要に応じてCT・MRI検査などを提案することがあり、泉門の大きさだけでなく、脳室の拡大や脳の形態異常の有無を総合的にチェックしていきます。

大切なのは、「ペコの大きさ=即診断」ではなく、「今後どのような点に注意し、どんな検査や観察が必要になり得るか」を知るための指標として捉えることです。飼い主が大まかなイメージを理解しておくことで、獣医師からの説明も受け止めやすくなり、不安と向き合いやすくなります。

大きいペコの子に配慮したいポイント

ペコが比較的大きいと判断された子には、日常生活の中で意識しておきたいポイントがいくつかあります。骨で守られていない頭部の「窓」が広いということは、それだけ脳への直接的なダメージが入り込みやすい可能性があるため、環境や触れ合い方を工夫することで、リスクを減らすことができます。

ペコが比較的大きいと判断された子には、次のような配慮が役立つことがあります。

- 頭を強くなでない、押さえつけない

- 高い場所からのジャンプや落下を避ける環境作り

- 多頭飼育の場合は激しい取っ組み合いをしにくいレイアウトにする

- 小さな子どもと触れ合うときは、頭を押さえないよう大人が見守る

まず、触れ方に関しては「優しく・短時間で・必要以上に触りすぎない」という3つを意識しておくと安心です。

頭をわしづかみにしたり、ペコの部分を押して確認しようとしたりする行為は避け、指の腹で毛並みをなでる程度にとどめます。家族以外の人が触る機会がある場合には、「頭のてっぺんに柔らかいところがあるので、そっと触ってください」と一言添えておくと、事故を防ぎやすくなります。

高い場所からのジャンプや落下を避ける環境作りも重要です。ソファやベッド、階段の上り口など、落下すると頭を打ちやすい場所には、段差解消用のステップやスロープを設置したり、ベビーゲートなどで立ち入りを制限したりする工夫が役立ちます。フローリングで滑りやすい場合は、ラグやマットを敷いて足元を安定させることで、転倒時の衝撃を和らげることもできます。

多頭飼育の場合、元気な成犬と小さな子犬が激しくじゃれ合うと、体格差から頭部を強くぶつけてしまう可能性があります。リビングとサークルをうまく使い分ける、フリーにできる時間帯をずらすなど、犬同士の距離を一時的にコントロールすることが安全につながります。おもちゃの取り合いなどで興奮しやすい組み合わせであれば、それぞれにおもちゃを用意する、遊ぶ時間を分けるといった工夫も有効です。

小さな子どもと触れ合うときは、「頭はそっとなでる」「上から手を振り下ろさない」といったルールを、大人があらかじめ説明しておくことが欠かせません。子どもには、背中や胸をなでる方法を教え、頭は大人がそっとなでる役割にする、といった分担も一案です。最初は必ず大人がそばについて、触れ合い方が定着するまで見守るようにします。

そのほかにも、

- 首輪ではなく、負担の少ないハーネスを選ぶ

- 走り回る遊びよりも、知育トイやトレーニングで頭を使う遊びを増やす

- トリミング時など、他人が長時間頭を触れる場面では事前にペコの存在を伝える

といった小さな配慮の積み重ねが、長期的な安心につながります。

こうした対策を行うことで、頭部への偶発的な衝撃をある程度減らすことができます。ペコが大きいからといって、必ずしも重い病気を抱えているとは限りませんが、「万が一の強い一撃」を避けるだけでも、守れる安全は大きく変わります。環境と触れ合い方を丁寧に整えつつ、定期的な健診で経過を確認していくことが、飼い主にできる現実的なリスク対策と言えます。

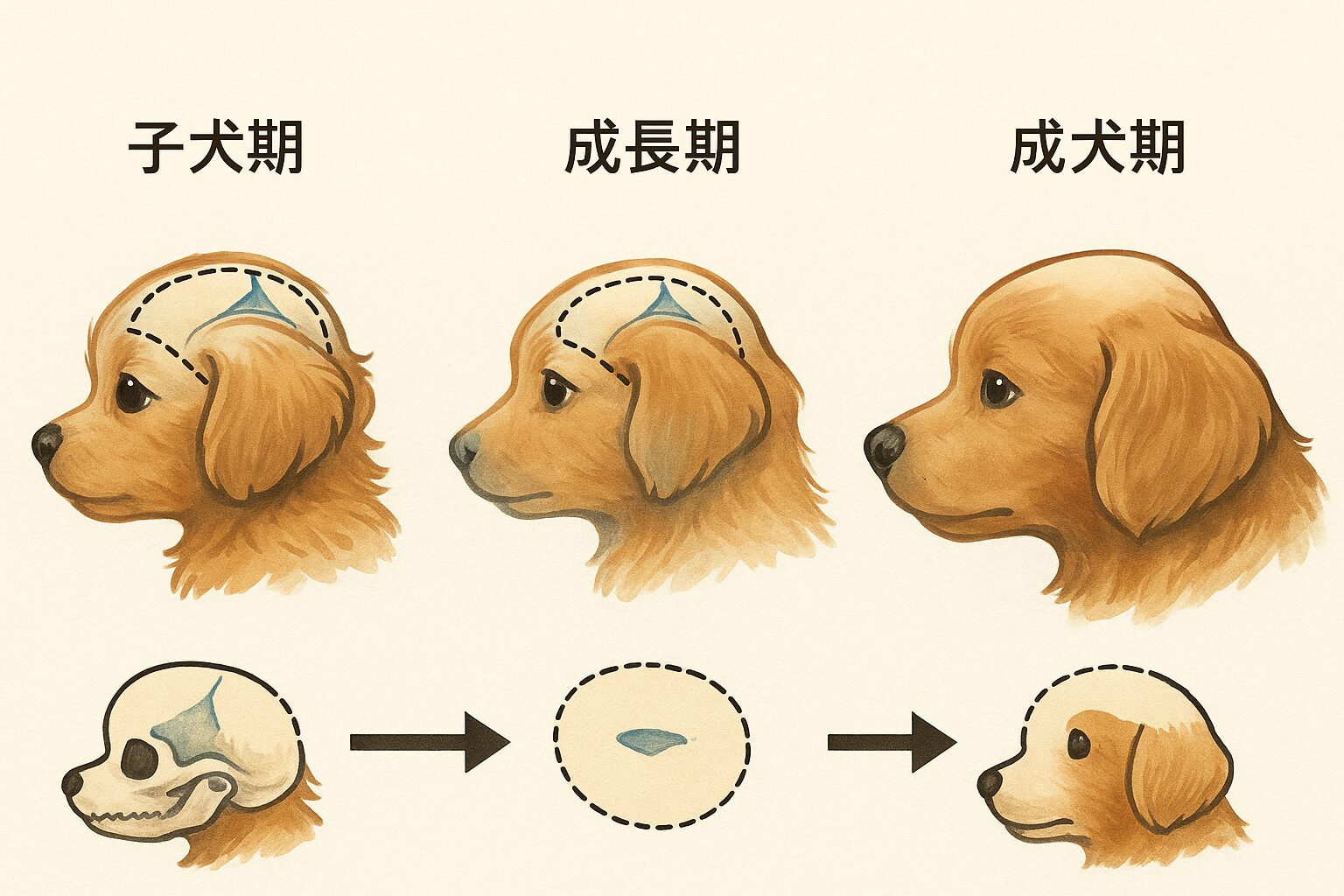

ペコが塞がる可能性と成長過程

泉門は、本来成長とともに骨が伸びて塞がる構造を持っています。そのため、子犬の頃にペコがあっても、成長の過程で自然に塞がるケースも少なくありません。

ここでいう泉門とは、頭蓋骨の骨と骨のつなぎ目(縫合)の交点にある、まだ骨で完全には覆われていない部分のことです。子犬の頭蓋骨は、脳の急速な成長に対応できるように、あえて「少し余裕を残した状態」で生まれてくると考えられています。

成長にしたがって脳のサイズが安定してくると、頭蓋骨同士が少しずつ近づき、縫合部分が固く結合していきます。このプロセスの中で、泉門の隙間も自然に狭くなり、最終的に骨で覆われることで「ペコが塞がる」状態になります。

標準的な体格の犬では、生後数カ月から1歳前後のあいだに泉門がかなり小さくなることが多いと説明されており、特に小さなペコであれば、成犬になる頃には飼い主が触ってもほとんど分からないレベルまで縮小するケースもよく見られます。

一方で、超小型犬や極端な小型化を目指して繁殖された犬などでは、成長しても泉門が完全には閉じず、米粒〜指先程度のペコが生涯残ることもあります。この場合でも、行動や神経学的な異常が見られなければ、健康上大きな問題にならないことも多いとされています。

重要なのは、「ペコがある=異常」ではなく、「ペコがどのくらいの大きさで、成長とともにどう変化しているのか」を冷静に観察していく姿勢です。定期健診のたびに泉門の状態を獣医師に確認してもらうことで、「順調に塞がってきているのか」「大きさが変わらないのか」といった経過が見えやすくなります。

成長とともにどう変化するか

一般的には、以下のような変化が見られます。

- 子犬期:明確なへこみとしてペコが触れる

- 成長期:頭蓋骨が大きくなり、隙間が徐々に狭まる

- 成犬期:完全に塞がる場合もあれば、指先でわずかに感じる程度の小さなペコが残る場合もある

子犬期は、頭蓋骨も脳も急速に成長している段階です。この時期には、泉門がはっきりとした柔らかいへこみとして触れることが多く、特にチワワなどの小型犬では、頭頂部に明確なペコを感じるケースがよく見られます。見つけたときに驚く飼い主も多いですが、この段階では「成長途中の特徴」として現れている可能性が高いと考えられます。

成長期に入ると、頭蓋骨が全体的に厚みを増し、骨同士のつなぎ目が固くなっていきます。それに伴って泉門の隙間も徐々に狭くなり、触れたときの柔らかさがだんだん小さな範囲に限定されていきます。

この時期には、

・以前よりペコの位置が分かりにくくなってきた

・凹みの範囲が小さくなった気がする

と感じることが多く、これは多くの場合、骨の成長が順調に進んでいるサインと解釈されます。

成犬期になるころには、泉門が完全に塞がって触れなくなる犬もいれば、よく探すと「指先でわずかに感じる程度の小さなペコ」が残る犬もいます。特にトイ犬種では、成犬になってもごく小さな泉門開存が見られることがあり、獣医療関連の情報でも、小さな泉門開存であれば健康上ほとんど問題にならないケースが多いとされています。

ただし、大きなペコが残ったまま成犬になっている場合や、行動面で気になる変化がある場合には、頭蓋骨の形成や脳の状態を詳しく調べるために、超音波検査やCT・MRIといった画像診断が検討されることがあります。

ペコが塞がるかどうかの見通し

ペコが将来的に塞がるかどうかは、以下のような要素の影響を受けると考えられています。

- 遺伝的な体格や頭蓋骨の形

- 成長速度や栄養状態

- 極端な小型化を目指した繁殖かどうか

遺伝的な体格や頭蓋骨の形は、泉門の閉じ方に大きく関わると考えられています。同じ犬種でも、丸くコンパクトな頭を持つ個体と、やや細長い頭を持つ個体では、泉門の位置や大きさ、閉じるタイミングが異なる場合があります。また、親犬や近親に大きめの泉門開存が見られた系統では、子犬にも似た傾向が出る可能性があると指摘されています。

成長速度や栄養状態も無視できない要素です。成長期に十分なエネルギーと栄養素(特にカルシウムやリン、ビタミンDなど骨格形成に関わる栄養)がバランスよく摂取できていないと、骨の発育自体が遅れ、泉門が閉じる時期にも影響が出るおそれがあります。とはいえ、サプリメントを過剰に与えることが必ずしも良い結果につながるわけではなく、基本は年齢と体格に合った総合栄養食を中心に、適正な成長曲線を維持することが重視されます。

極端な小型化を目指した繁殖は、骨格全体を小さく脆くする方向に働くため、相対的に大きな泉門開存が残りやすくなると指摘されています。頭蓋骨だけでなく顎や四肢の骨にも負担がかかりやすくなることから、最近では獣医学の分野でも過度な小型化に対する注意喚起がなされています。

完全に塞がるかどうかは、子犬の段階では予測が難しいことも多いため、定期的な健康診断のなかで、泉門の大きさや状態を継続的にチェックしていくことが現実的です。

診察のたびに「前回と比べてどう変わっているか」「成長に伴って小さくなっているか」を確認してもらい、必要であれば頭囲(頭の周径)や体重の推移も一緒に追っていきます。こうした情報を積み重ねることで、

・このまま経過観察で問題なさそうか

・追加の検査を検討したほうが安心か

といった判断がしやすくなります。

ペコと水頭症の関係とリスク

ペコと水頭症の関係は、多くの飼い主が特に気にするポイントです。

水頭症とは、脳や脊髄の中を循環している脳脊髄液が過剰にたまり、脳を圧迫する病気の総称で、小型犬に比較的多いとされています。脳脊髄液の流れや吸収のバランスが崩れることで、脳室と呼ばれる空間が拡大し、その周囲にある脳組織が圧迫されると、行動の変化や歩行障害、発作などさまざまな症状が現れます。

泉門が開いたままの犬では、この泉門部分から超音波を当てて脳室の状態を確認できる場合があり、水頭症が疑われるケースで診断の手がかりとして利用されることがあります。そのため、ペコがある犬では、どうしても水頭症との関連が気になりやすくなりますが、両者の関係は単純ではありません。

ペコと水頭症の関連性

獣医療の説明では、泉門開存が大きく、頭部がドーム状に見えるような場合、水頭症が疑われることがあるとされています。特に、頭頂部が丸く膨らんだような形状を示す小型犬では、先天性水頭症との関連が検討されることが多いと報告されています。

しかし、ペコがあるから必ず水頭症になる、という単純な因果関係は立証されていないと紹介されています。実際には、泉門開存があってもまったく神経症状を示さず一生を終える犬もいれば、泉門がほとんど触れないにもかかわらず水頭症を発症する犬も存在します。

参考として、水頭症でよく挙げられるサインには次のようなものがあります。

- 歩き方がふらつく

- ぼんやりしている時間が増える

- 頭を押しつけるような仕草をする

- 痙攣が見られる

- 視力が低下しているように感じる

これらはあくまで一般的に挙げられる例であり、似た症状を示す他の病気も存在します。そのため、こうしたサインが見られた場合には、自己判断ではなく、早めに動物病院で相談することが推奨されています。

診察では、神経学的なテスト(歩行検査、反射の確認など)や、必要に応じて超音波検査、CT・MRI検査を組み合わせることで、水頭症の有無や進行度を評価していきます。泉門が開いているかどうかは、その評価材料の一部であり、最終的な診断は複数の情報を総合して行われます。

リスクを踏まえた向き合い方

泉門が開いたままの犬でも、一生大きな問題なく過ごすケースは珍しくありません。小さなペコが残っていても、行動や健康状態に異常がなければ、日常生活のなかで頭部への衝撃に注意しつつ、定期的に健診を受けていく形で十分対応できる場合が多いです。

一方で、水頭症などのリスクが完全になくなるわけではないため、飼い主としては次の点を意識しておくと安心です。

- 日常的に行動や様子の変化を観察する

- 気になる様子があれば動画を撮っておき、診察時に見せられるようにする

- ペコだけでなく、体重推移や食欲、行動パターンも含めて獣医師に伝える

日常的な観察では、「昨日と比べてどうか」だけでなく、「ここ1〜2週間の傾向はどうか」という視点が役立ちます。例えば、

・ふらつきが増えていないか

・ぼんやりしている時間が長くなっていないか

・遊びへの意欲が極端に落ちていないか

といった点を意識して見ておくと、変化に気づきやすくなります。

気になる様子があれば、スマートフォンなどで短い動画を撮っておき、診察時に獣医師に見せられるようにしておくと、診断の助けになります。診察室では普段通りの動きが再現されないことも多いため、自宅での様子を映像で共有できることは、非常に有用な情報になります。

診察では、「ペコがあること」「どのくらいの大きさか」に加えて、体重推移や食欲、睡眠時間、トイレのリズム、遊び方の変化など、日常生活に関する情報をできるだけ具体的に伝えることが大切です。これにより、獣医師は「単なる性格や成長に伴う変化」なのか、「検査を検討すべきサイン」なのかを判断しやすくなります。

ペコや水頭症という言葉を聞くと、不安が先に立ってしまうこともありますが、「どのようなリスクがあり得るのか」「どの症状が見られたら受診すべきか」「どんな検査方法があるのか」といった具体的な情報を知っておくことで、必要以上に心配しすぎず、適切なタイミングで受診しやすくなります。

リスクを正しく理解し、日々の観察と動物病院でのフォローアップを組み合わせることが、ペコがある犬と穏やかに暮らしていくための確かな土台になります。

犬のペコとは?リスクと対策

-

ペコに関連する体調リスクの理解

-

ペコの子犬に必要な対策と注意点

-

深刻な場合の手術を検討する判断

-

ペコのある犬の生活環境づくり対策

-

犬のペコとは?要点整理

ペコに関連する体調リスクの理解

犬のペコ自体は、あくまで頭蓋骨がまだ完全に閉じていない状態を示す「特徴」であり、それだけで病気と決まるわけではありません。

ただし、いくつかの体調リスクと関連して語られることが多く、知っておくと早めの受診判断につながります。

よく挙げられるリスクの例

一般的な解説では、次のようなリスクが挙げられています。

- 水頭症などの脳の病気と関連している可能性がある

- 虚弱体質で、ストレスや環境変化に弱い傾向を示すことがある

- 低血糖症を起こしやすい子が含まれる

- 頭部への打撲が致命的なダメージになり得る

特に超小型犬や、極端に小さなサイズを求めて繁殖された犬では、体の各部がデリケートであると指摘されることがあり、ペコの有無にかかわらず、全身状態のこまめなチェックが大切とされています。

低血糖などとの関係

ペコがある子犬は、体重が軽く、食事量も一度に多く取れないケースが多いため、低血糖を起こしやすいとされることがあります。

公式な説明では、子犬の低血糖は、十分な量の食事がとれていないときや、下痢・嘔吐、低体温などと組み合わさることで起こりやすくなると案内されています。

ぐったりして立てない、ふらつく、痙攣が見られる、体が冷たい、といったサインがあれば、低血糖を含めて緊急性のある状態の可能性があるため、早急な受診が勧められます。

ペコの子犬に必要な対策と注意点

ペコがある子犬と暮らす場合、日常のちょっとした工夫でリスクを減らすことができます。

泉門は本来、成長とともに徐々に塞がっていく構造ですが、塞がるまでのあいだは、他の部位よりも頭部の衝撃に弱い状態が続きます。そのため、生活環境や触れ合い方、体調管理の方法をあらかじめ整えておくことで、万が一のトラブルを減らしやすくなります。

特に子犬期は、動きが活発で好奇心も強く、ソファから飛び降りたり、全力で走り回ったりすることが増える時期です。ペコがある子にとっては、こうした日常の動きが思わぬ事故につながる場合もあるため、「無理に制限しすぎず、けれどもリスクを下げる工夫をする」というバランスが大切になります。

ここでは、特に子犬期に意識しておきたい対策を整理します。

頭への衝撃を避ける工夫

泉門部分は骨で守られていないため、頭への衝撃には十分な注意が必要です。

頭蓋骨の他の部分に比べてクッションが少ない分、同じ力でぶつけた場合でも、脳へのダメージが大きくなりやすいと考えられています。

- 高いソファや椅子の上に長時間放置しない

- フローリングなど滑りやすい床にはマットを敷く

- 家具の角付近で激しく走り回らないよう、レイアウトを工夫する

これらの工夫は、ペコの有無にかかわらず子犬全般に有効ですが、泉門が開いている子では特に優先度が高いポイントになります。

高いソファや椅子からの飛び降りは、頭だけでなく前脚や背骨への負担にもつながります。ペコがある子では、着地に失敗したときに頭を床や家具にぶつけるリスクも高まるため、段差解消のステップを置く、飼い主の見守りがないときはサークルやクレートで過ごしてもらうなどの工夫が役立ちます。

フローリングは、走ったり急に止まったりした際に滑りやすく、転倒して頭を打つ原因になりがちです。

・リビングの一部にラグやジョイントマットを敷く

・特に走り回ることが多いルート(ソファ〜テーブルの周辺など)にだけでも滑り止めを敷く

といった対策を行うだけでも、転倒時の衝撃をかなり和らげることができます。

家具の角付近は、ぶつかったときの衝撃が集中しやすいポイントです。子犬がよく通る場所の角には、コーナーガードを付ける、家具の配置を少し変えて走り込みにくくするなど、物理的な工夫をしておくと安心です。

こうした「環境側の工夫」をしておくことで、四六時中見守っていられない時間帯でも、事故のリスクをある程度抑えやすくなります。

触れ合い方のルール作り

可愛い子犬を前にすると、つい頭をなでたり抱き上げたりしたくなりますが、ペコがある子の場合は触れ方にも配慮が必要です。触り方のルールをあらかじめ家族で共有しておくことで、何気ないスキンシップが事故につながるのを防ぎやすくなります。

- 頭頂部を強く押さえつけない

- 小さな子どもと触れ合うときは、大人がそばで見守る

- ペットショップや外出先で他人に触らせるときも、頭は優しくとなで方を伝える

泉門部分は、強く押したり、つまんだりすると、直接脳を圧迫する可能性があります。

頭をなでるときは、

・頭頂部を指先で押さえつけるのではなく、手のひら全体でやわらかく包む

・指の腹で毛並みをなでるように動かし、上からトントンと叩かない

といった点を意識しておくと、安全性が高まります。

小さな子どもは、力加減が難しかったり、興奮して思わず強く叩いてしまったりすることがあります。そのため、最初のうちは「頭は大人だけがなでる」「子どもは背中や胸をなでる」といった役割分担にしておくのも一つの方法です。慣れてきたら、大人がそばで手を添えながら、優しいなで方を一緒に練習していくと安心です。

ペットショップやドッグカフェなど、外出先で他人が触る機会がある場合には、「この子は頭のてっぺんに柔らかい部分があるので、強く触らないでください」と一言添えるだけでも、リスクは大きく下がります。

触れ合いのルールを周囲と共有しつつ、頭よりも背中や胸、お尻まわりなど、衝撃が少ない部分をなでてもらうよう誘導していくと安全です。

頭をそっと包むように撫でる、人差し指や中指で軽くなでるなど、ソフトな触り方を基本としておくと安心です。毎日のスキンシップも、「安全な触り方」を維持しながら行うことで、ペコがある子でもストレスなく甘える時間を楽しむことができます。

体調管理とスケジュール

ペコのある子犬は、成長や体調変化を把握するために、次のような習慣をつけておくと役立ちます。泉門そのものだけでなく、全身状態の変化を早めに察知することで、水頭症や低血糖など、他のトラブルにも素早く対応しやすくなります。

- 体重を定期的に量って記録する

- ご飯の回数を増やし、少量ずつこまめに与えることを検討する

- 定期健診のたびに泉門の大きさや状態を確認してもらう

体重を定期的に量ることは、成長のペースを把握するうえで非常に有効です。月齢に対して急激に増えすぎていないか、逆に増え方が極端に遅くないかを確認することで、骨格や筋肉の発達の目安が見えてきます。体重の推移は、泉門がどのくらいのペースで変化していくかを判断する際の参考資料にもなります。

ご飯の回数を増やし、少量ずつこまめに与える方法は、特に超小型犬や低血糖のリスクが高いとされる犬種で推奨されることがあります。急に血糖値が下がると、ふらつきや痙攣などを起こすおそれがあり、これは頭部へのダメージと合わせて避けたいトラブルの一つです。

一度にたくさん食べられない子や、食欲にムラが出やすい子の場合は、1日2回ではなく3〜4回程度に分けるなど、ライフスタイルに合った回数を獣医師と相談しながら決めていくとよいでしょう。

定期健診のたびに泉門の大きさや状態を確認してもらうことも大切です。

・前回の健診からどれくらい変化したか

・年齢や体格に対して、今のペコのサイズはどう評価できるか

・追加で画像検査などを検討すべきか

といった点を毎回確認しておくと、将来的なリスクや必要なケアのレベルが見えやすくなります。

これらの工夫により、変化に気づきやすくなり、必要に応じて早めの対処につなげることができます。特にペコが大きめの子では、「何も問題がないように見える時期」から記録をつけておくことで、万が一の異変にいち早く気づく助けになります。

深刻な場合の手術を検討する判断

ペコ自体に対して外科的な手術が必要になるケースは多くありませんが、水頭症などの合併症や、頭蓋骨の形成異常が疑われる場合には、手術が検討されることもあります。ここで言う「手術」とは、主に過剰な脳脊髄液を体の別の場所へ逃がすためのシャント手術(脳室腹腔シャント:ventriculoperitoneal shunt)や、頭蓋骨の異常な圧迫を緩和する処置などを指します。

こうした手術は、高度な設備と専門的な技術を要するため、主に二次診療施設や大学病院、神経科を専門とする動物病院で行われます。近年の研究では、内科的治療だけではコントロールが難しい重度の水頭症に対して、脳室腹腔シャント術が臨床症状の改善や生存期間の延長に有効であったと報告されており、一部の症例では手術が生活の質の向上につながる可能性が示されています(出典:Animals誌『Evaluation of Overshunting between Low and Medium Pressure Ventriculoperitoneal Shunts in Dogs with Severe Hydrocephalus Using Frameless Stereotactic Ventricular Shunt Placement』

ただし、手術は「最後の手段」というより、「内科的治療とのバランスを見ながら検討していく選択肢の一つ」と捉えるのが現実的です。子犬の年齢や体重、神経症状の程度、他の臓器の健康状態などを含めて、総合的な判断が求められます。

手術が議論される主なケース

動物病院の情報では、次のような状況で手術が検討されるとされています。

- 水頭症が進行しており、内科的治療のみではコントロールが難しい

- 頭蓋骨や脳圧の異常によって、歩行障害や痙攣などの神経症状が強く出ている

- CTやMRI検査で、外科的な介入が有効と判断される所見がある

水頭症が進行している場合、脳脊髄液の産生と吸収のバランスが大きく崩れており、薬だけでは十分に脳圧を下げられないことがあります。このようなケースでは、症状の悪化を防ぎ、脳へのダメージを最小限に抑える目的で、脳室からお腹の中(腹腔)へ脳脊髄液を逃がすシャント手術が検討されます。

歩行障害や痙攣などの強い神経症状が続いている場合も、生活の質(QOL)が大きく損なわれている状態といえます。投薬で一時的に症状を抑えられたとしても、薬の量を増やし続けることには限界があるため、「このまま薬だけで様子を見るのか」「手術によって症状の頻度や強さを減らせる可能性があるか」を、検査結果を踏まえて話し合うことになります。

CTやMRI検査で、脳室の著しい拡大や脳組織の圧迫、頭蓋骨の変形などが確認された場合には、画像所見も含めた総合判断で外科的介入の有無が検討されます。画像検査は、

・どの程度の範囲で脳が圧迫されているか

・他に手術の妨げになりそうな異常がないか

を確認するうえで、重要な指標となります。

ただし、手術には全身麻酔のリスクや術後管理の負担も伴います。そのため、年齢や体力、病気の進行度、生活の質などを総合的に考えながら、担当獣医師としっかり相談することが前提となります。

手術を検討するときのポイント

手術を考えるかどうかを判断する際には、次のような点を整理しておくと話し合いがスムーズになります。

- 日常生活でどの程度困っている症状があるか

- どのくらいの頻度で発作やふらつきが起きているか

- 投薬や内科的治療でどの程度コントロールできているか

日常生活で困っている症状としては、

・自力でご飯や水をうまく摂れない

・立ち上がる、歩くといった基本的な動作が難しい

・夜通し落ち着かず鳴き続ける、徘徊する

といった具体的なエピソードを書き出しておくと、診察時に状況を共有しやすくなります。

発作やふらつきの頻度は、可能であればカレンダーやメモ帳に記録しておくと、時間経過とともに増えているのか、治療で減っているのかを客観的に把握しやすくなります。スマートフォンのメモアプリやスケジュール機能を使って、「いつ・どのくらい・どんな様子だったか」を簡単に残しておくと便利です。

投薬や内科的治療でどの程度コントロールできているかも、手術の必要性を考えるうえで重要なポイントです。

・薬を飲み始めてから症状はどれくらい改善したか

・薬の量を増やしても改善が頭打ちになっていないか

・副作用(眠気、食欲不振など)が生活にどの程度影響しているか

といった点を整理しておくことで、「今の治療を続けるメリット」と「手術に踏み切るメリット・リスク」の比較がしやすくなります。

これらを明確にしておくと、手術の必要性やタイミングを客観的に検討しやすくなります。最終的な決定は飼い主が行うことになりますが、「情報が揃っている状態で選ぶ」のと「よく分からないまま決める」のとでは、納得感が大きく変わります。

ペコや水頭症に関する不安がある場合は、遠慮せずに疑問点をメモしておき、診察時に一つずつ質問しながら、愛犬にとって最善の選択を一緒に探していく姿勢が大切です。

ペコのある犬の生活環境づくり対策

ペコがある犬と暮らすうえでの対策は、医療の話だけではありません。

日常の生活環境やしつけの仕方を工夫することによって、長期的なリスクを減らすことができます。

住環境の工夫

ペコがある犬にとって、安全な住環境づくりは土台となる部分です。

- クレートやサークルは、落下物のない場所に設置する

- 地震などの揺れで棚の物が落ちてこないよう、レイアウトを見直す

- 階段や段差には、必要に応じて柵やスロープを設置する

特に子犬期は好奇心旺盛で、思わぬ場所に頭を突っ込んでしまうこともあります。危険な場所にはあらかじめ近づけないようにしておくと安心です。

しつけと遊び方のバランス

激しいジャンプや頭をぶつける可能性のある遊びは控えつつ、ストレスを貯めないように心身の発散も必要です。

- 知育トイやノーズワークなど、頭を使う遊びを取り入れる

- 短時間でも頻度を増やして、無理のない範囲で散歩する

- 他の犬とのふれあいは、体格差に注意しながら慎重に行う

こうした工夫により、ペコがあっても、安全かつ楽しく生活できる環境を整えやすくなります。

獣医師との継続的なコミュニケーション

生活環境の整備とあわせて、かかりつけの動物病院との連携も欠かせません。

- 年に一度の健康診断に加え、子犬期はもう少し頻度を増やして相談する

- 気になる様子があれば、次の診察まで待たずに電話で相談する

- ペコの状態をカルテに記録しておいてもらい、経時的な変化を追ってもらう

こうした継続的なコミュニケーションによって、ちょっとした違和感にも気づきやすくなります。

犬のペコとは?要点整理

- 犬のペコとは頭頂部などの泉門が閉じ切らず柔らかく触れる状態のこと

- 小型犬や超小型犬にペコが見られやすく特にチワワでは成犬でも残る場合がある

- ペコの見分け方は位置と触感がポイントで強く押さえず獣医師の確認が安心材料になる

- 泉門が閉じる時期は生後数カ月から一歳前後が目安で個体差が大きい

- 成長とともにペコが自然に塞がる犬もいれば小さく残る犬もいて経過観察が大切

- ペコの大きさが大きいほど頭部への衝撃に弱くなる可能性があり環境配慮が必要

- ペコと水頭症には関連が示唆されるがペコだけで水頭症と断定はできない

- 水頭症が疑われるサインとしてふらつき痙攣視力低下などが挙げられ早期受診が勧められる

- ペコがある犬は虚弱体質や低血糖など複数のリスクと関連して説明されることがある

- 日常生活では高い場所からの落下防止や床材の工夫など頭を守る対策が鍵となる

- 触れ合いでは頭頂部を強くなでないことと子どもにも優しい撫で方を教えることが重要

- こまめな体重管理と少量頻回の食事が子犬の低血糖対策として役立つとされている

- 重度の水頭症などでは手術が検討される場合があり獣医師と利点と負担を話し合うことが必要

- 住環境の見直しと安全な遊び方の工夫でペコがあっても快適な生活を送りやすくなる

- 犬のペコとは病気そのものではなく特徴であり正しい知識と継続的な観察が安心につながる